2025-10-11 13:41:54

2025-10-11 13:41:54

浏览量:2980

浏览量:2980

美国泰诺滥用成隐忧,年致超5万例肝损伤。研究显示,便利性、广告宣传与高医疗成本催生全民依赖。专家呼吁提升用药安全意识,倡导结合中医调理与科学用药,减少止痛药过度使用。

上一篇《特朗普亲自宣布:泰诺可能导致自闭症!西医、中医双视角揭秘》一经发出,留言区就炸开了锅。

不少住在美国的朋友惊呼:“泰诺不是最常见、最安全的止痛退烧药吗?我们家常年备着,感冒、头疼、月经痛都吃,从来没出过问题!”

这句话,其实正戳中了美国社会一个巨大的“健康幻觉”——一种几乎全民信任、年均每人吞下30片的药,正在以“安全”的名义,悄悄改变人群的健康曲线。

在药物流行病学统计中,美国每年与对乙酰氨基酚(Tylenol主要成分)相关的肝功能损伤病例超过五万起,是导致药物性肝衰竭的头号元凶;急诊医生甚至把它称作“最容易在不知不觉中用过量的药”。

然而,大多数人对此一无所知——因为它太常见、太便宜、太“日常”了:

在药店最显眼的货架上,摆满了红白包装的 Tylenol;广告声称“安全、迅速、值得信赖”;而没有医保、不想看医生的人们,也早已习惯了“有点不舒服就吃一片”的生活方式。

这,就是“泰诺神话”的真实代价。

本文,将从药物流行病学的视角,带您看清对乙酰氨基酚在人群中的真实危害数据,并从中西医双重角度,探讨如何科学、安全地应对发热与疼痛——让身体真正走出“止痛药依赖”的陷阱。

一、美国人为什么这么爱吃“泰诺”?

在美国,“泰诺”(Tylenol)几乎是人人家中必备的“万能药”。头痛、发烧、牙疼、肌肉酸痛、经痛,甚至“今天有点不对劲”,很多人第一反应都是:“吃一片泰诺就好。”

这种“药箱第一反应”背后,有着多重社会与心理因素——它既是医疗制度的产物,也是一场品牌营销的胜利。

首先,泰诺太容易买了。

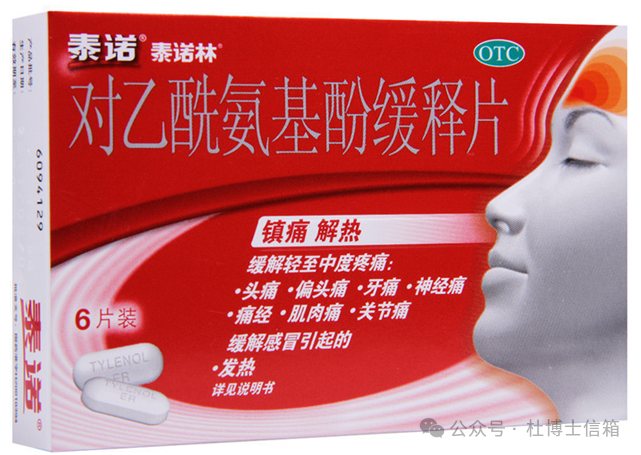

它是一种纯OTC(非处方药),无需医生处方,走进药店、超市、便利店,甚至加油站的小柜台,都能轻易拿到一瓶。包装醒目,陈列显眼,仿佛在提醒人们:“不舒服?我就在这里。”,见图1。

美国消费者保健产品协会(CHPA)的数据指出,每周大约 23%的美国成年人都会服用含有对乙酰氨基酚(acetaminophen)的药物——也就是说,每四个人中就有一个在吃这种成分。

其次,是广告塑造了“泰诺神话”。

几十年来,泰诺品牌在电视、广播、地铁广告中反复传递同一个信息:“安全、快速、医生推荐。”见图2。

广告里的人物从医生、护士到家庭妈妈,无一例外都在传递“信赖”的感觉。长此以往,美国公众早已形成条件反射——“泰诺就是安全的。”

而广告里常强调“对胃温和”“作用迅速”,更让很多人误以为它几乎无害,甚至比阿司匹林、布洛芬还“高级”。

第三个原因,源自美国的医疗现实。

看病太贵、预约太慢、保险不全——成了几乎每个美国人都经历过的麻烦。相比之下,几美元一瓶的泰诺不仅便宜,还能立刻解决问题。

很多家庭干脆把它当作“家庭医生”,头痛发烧自己处理,不用跑医院、不用交账单。

对于没有医疗保险的人来说,这几乎是唯一的现实选择。

最后,是习惯使然。

“有点不舒服就吃一片”,成了普遍的生活习惯。有人把泰诺当维生素备着,有人几种感冒药混着吃——殊不知这些药里都可能含有对乙酰氨基酚,不知不觉就超量。

调查显示,虽然大多数人知道“泰诺要按说明书服用”,但真正会去查成分、算总剂量的,寥寥无几。结果就是——越信任,越容易滥用。

从药物流行病学学角度看,这并不是个别现象,而是一种“结构性滥用”。

泰诺滥用在美国早已不是新闻——它是由易得性 + 品牌信任 + 医疗高成本 + 行为习惯共同推动的社会现象。

人们并非有意乱吃药,而是被便利和信任“温柔地带偏”。

就这样,一颗“看似最安全的药”,成了美国最常见的肝损伤来源。

图1. 美国药店货架醒目处陈列的“泰诺”

图2. 宣传“泰诺”的广告

图2. 宣传“泰诺”的广告

二、美国人均年吞30片泰诺的流行病学分析,明显有“对乙酰氨基酚“滥用

你可能想不到,在自由与快节奏的美国,“头疼吃泰诺”几乎成了一种国民本能。根据路透社报道,泰诺(Tylenol)每年为强生制药的子公司——Kenvue公司带来约 10 亿美元的销售额,折算下来大约卖出 1 亿瓶、100 亿片。美国总人口约 3.35 亿,也就是说——平均每个美国人一年要吞掉 30 片泰诺!

听起来还挺合理?可如果你从药物流行病学角度算一笔账,就发现这远不止“小病吃几片”那么简单。世界卫生组织(WHO)规定,对乙酰氨基酚(也就是泰诺的主要成分)的 DDD(定义日剂量)为 3000 毫克。按美国的年销量换算,相当于 33.3 亿 DDDs——这意味着,全美每个人都吃了将近 10 天的满剂量退烧止痛药!然而,要知道,很多人全年不吃泰诺(Tylenol),同时,泰诺不只是单一剂量、单一包装的产品。其可能包括不同剂量(如 325 mg、500 mg、缓释型、儿童剂型等)、不同包装规格(瓶装、盒装、单片包装、液体剂型等),这就意味着,实际使用泰诺的人,用量更大。

更妙的是,这只是 Tylenol 一个品牌的数据。美国市场上还有无数“隐藏版”对乙酰氨基酚:各种感冒药、夜间止痛片、组合药、儿童退烧液……。美国的对乙酰氨基酚(acetaminophen,即泰诺的主打成分)市场在2024年估值约 41 亿美元。泰诺在美国 OTC 疼痛/退烧药(非处方止痛药)市场占约35%市场份额。所以,对于对乙酰氨基酚的那部分常用者——他们的年摄入量可能高得惊人。

一项发表在《风湿病学杂志》(Journal of Rheumatology)的研究——《非处方止痛药的使用模式和公众认知:重点关注非甾体抗炎药(Patterns of use and public perception of over-the-counter pain relievers: focus on nonsteroidal anti-inflammatory drugs)》,悄悄揭开了一个惊人的事实:

在美国,“止痛药”几乎成了第二种维生素。

研究团队对 9062 名受访者 进行了全国流行病学调查,结果让科学家都皱起了眉:

79% 的美国人 定期服用对乙酰氨基酚(也就是泰诺 Tylenol 的主要成分);

60% 的人甚至不知道这种药可能伤肝,更不相信自己会“中招”;

26% 的人毫不犹豫地超过说明书剂量服用;

而 22% 的人 坦言自己“相信身体会提前报警”,仿佛肝脏会主动发短信提醒:“我快顶不住了!”但现实是——它不会。

更早前,美国国家消费者联盟(National Consumers League, NCL)的调查也发现:83% 的美国人 在过去一年服用过非处方药(OTC),其中 15% 的人每天都在吃,而有 49% 的人压根不担心副作用。甚至有近一半人(44%)承认——他们吃的剂量超过了说明书上写的推荐量。

这些数字背后,是一种典型的“止痛文化”:人们相信药片能解决一切问题,从头痛到心累,从职场焦虑到家庭压力。

于是,药瓶成了美国人桌上最忠实的“陪伴者”,广告语“快速、安全、无副作用”成了最动听的安慰剂。

从药物流行病学的角度看,这种全民性依赖,早已超出了合理用药的范畴。说白了,美国人并不是“偶尔吃泰诺”,而是在社会结构、医疗习惯、广告心理的合力下,形成了一种对乙酰氨基酚的“文化性滥用”。

——在这个人均 30 片的数字背后,是一整个国家“自我治疗文化”的缩影:既是便利的象征,也是一种被忽视的隐忧。

三、对乙酰氨基酚的不良反应:一瓶“温和止痛药”的隐秘账本

提起“泰诺”,几乎家家都有、人人吃过。它的学名叫“对乙酰氨基酚”,归属在人类使用最广的药物之一——非甾体类抗炎药(NSAIDs)家族。这类药物的历史几乎与现代医学并行,从头痛、发热到关节痛,它们的身影无处不在。然而,再“熟悉”的老朋友,也有它不为人知的一面。

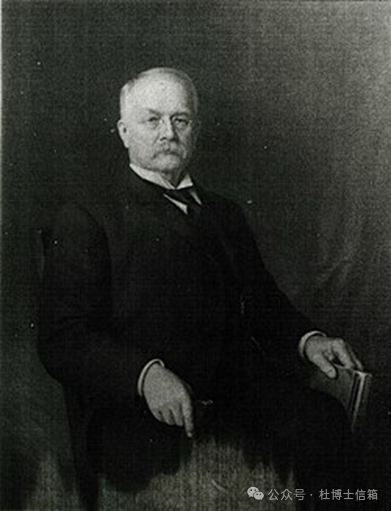

上世纪八十年代,来自美国的流行病学家——布莱恩·L·斯特罗姆(Brian L. Strom)教授,见图3,第一次把 “医保账单” 当作科研数据使用——他的研究小组调取了美国密歇根州和明尼苏达州1980年所有医疗补助(Medicaid)患者的数据库,用计算机进行统计分析。这项划时代的研究,首次以大样本、真实世界的数据证明了非甾体类抗炎药与上消化道出血风险之间的关联。这也是人类第一次用临床数据库揭开药物隐性伤害的面纱。

从此,作为“药物流行病学”的主要创始人之一,布莱恩·L·斯特罗姆(Brian L. Strom)教授首次使用真实世界的数据进行药品不良反应研究。斯特罗姆教授后来成为国际《药物流行病学》专著的主编,曾任美国宾夕法尼亚大学佩雷尔曼医学院机构事务执行副院长、生物统计学和流行病学系创始系主任,也是美国罗格斯大学健康学院首任校长,被誉为 “真实世界证据之父” 。布莱恩·L·斯特罗姆(Brian L. Strom)教授也积极推动药物流行病学在中国的发展,多次赴国内进行学术交流,并参加了由笔者在上海组织的《首届国际药物流行病学学会亚洲会议》,见图4。

在他奠基的研究体系下,我们开始重新认识非甾体类抗炎药(NSAIDs)——那些最日常药物的“暗角”。

第一种,也是最常见的不良反应,是胃肠道损害。对乙酰氨基酚和其他非甾体类药物一样,可能刺激胃黏膜,导致胃痛、胃炎甚至上消化道出血。早年人们以为这些药物只是“轻微刺激”,但斯特罗姆教授的研究告诉世界:这种风险并不罕见。

第二种,是最严重的不良反应——肝损害。 对乙酰氨基酚经肝脏代谢,过量或与酒精同服,会生成毒性代谢物,耗尽体内的谷胱甘肽,导致急性肝坏死。它是美国急性肝衰竭的头号药物原因。

第三种,是近年来引起广泛关注的“新问题”——神经发育风险。 一些流行病学研究提示,孕期长期使用对乙酰氨基酚可能与儿童自闭症、注意力障碍风险增加有关。虽然因果尚未确立,但这一发现再次印证了斯特罗姆教授提出的理念:药物安全不止在实验室,更要在人群中验证。

其他次要不良反应(相对罕见)

肾损伤:长期大剂量使用可导致急性肾损伤。

过敏反应:少数患者可出现皮疹、药物超敏反应综合征。

血液系统反应:如粒细胞减少、血小板减少(极罕见)。

皮肤严重不良反应(SJS/TEN):美国FDA也曾对其发过警告,但极为罕见。

从上世纪的医保账单,到今天的大数据与人工智能,药物流行病学正让每一粒药丸的风险变得可追踪、可量化。而对乙酰氨基酚的故事,也提醒我们——“安全药”不是绝对安全,科学使用,才是最好的保护伞。

图3. 笔者(右)与国际药物流行病学主要创始人布莱恩·L·斯特罗姆(Brian L. Strom)教授(左)

图3. 笔者(右)与国际药物流行病学主要创始人布莱恩·L·斯特罗姆(Brian L. Strom)教授(左)

图4. 笔者(右)与布莱恩·L·斯特罗姆(Brian L. Strom)教授(中)和他的学生宾夕法尼亚大学的肖恩·轩尼诗(Sean Hennessy)教授(左)在国际药物流行病学学会首届亚洲会议接受媒体采访

图4. 笔者(右)与布莱恩·L·斯特罗姆(Brian L. Strom)教授(中)和他的学生宾夕法尼亚大学的肖恩·轩尼诗(Sean Hennessy)教授(左)在国际药物流行病学学会首届亚洲会议接受媒体采访

四、美国人“乱吃泰诺”的那些惊人真相

在美国,“泰诺”几乎成了药柜里的“标配”,但它的滥用现象,也让医生们一声叹息。

(1)最常见的悲剧:超剂量服用

有些人一发烧就“多吃几片”,觉得药吃得越多,退烧越快。

殊不知——成人每日安全上限是 4 克(约 8 片 500 毫克)。

但许多“心急病急乱投医”的患者,一天之内就吞下十几片,结果不是退烧,而是进了急诊肝病科。

医生形容:“看上去像喝了毒酒的肝脏,一夜就坏死。”

(2)“换个名字再吃一遍”

更隐蔽的,是“叠加服药”——

头疼吃泰诺,感冒喝“DayQuil”,晚上再来点“NyQuil”。

听起来都是不同的药名?其实它们都含对乙酰氨基酚。

这种“无意重复”是美国最常见的中毒原因之一——很多人根本不知道,

自己不是在吃三种药,而是吃了“三倍剂量的泰诺”。

(3)慢性过量:药物变成“隐形毒”

一些慢性疼痛患者,把泰诺当成“维生素P(Painkiller)”,

每天吃,吃了再吃。

短期看似无事,长期却像在肝脏里埋了一颗慢性炸弹。

研究显示,长期大剂量服用的人,肝肾损伤风险明显上升。

医生的忠告是——“止痛要止,别止命。”

(4)与酒同饮,肝脏雪上加霜

美国是“喝酒自由”的国度,但酒精 + 泰诺 = 双杀肝脏。

酒精让肝脏的解毒酶疯狂工作,再加上泰诺,代谢系统被逼到极限。

结果是——哪怕只是“正常剂量”,在酒精背景下也可能导致严重肝衰竭。不少酗酒者因为这点,成了悲剧样本。

(5)“药不对人”的隐患

在美国很多家庭,泰诺几乎成了“孩子发烧的第一选择”。

但家长常常凭感觉掰片、兑水、凑剂量,

殊不知儿童剂量的误差一点点,就可能导致中毒或疗效不足。

“安全药”一旦被乱用,也能变危险。

(6)被当作“自杀工具”的药

更令人心痛的是——在美国青少年和年轻人群中,大量吞服对乙酰氨基酚,已成为常见的自杀方式之一。

哪怕抢救成功,也往往留下永久性肝功能损伤。

医生们称之为“沉默的毒药”——不流血,却致命。

总之,泰诺不是毒药,但滥用让它变成毒药。从“吃多了几片”到“多种药叠加”,再到“酒后服药”“错用人群”,这些看似“小错误”,都在美国引发了巨大的公共卫生负担。

五、美国人“对乙酰氨基酚“滥用的恶果

在美国,Tylenol(对乙酰氨基酚)几乎是家家必备的“万能药”——头疼吃它,发烧吃它,感冒、牙痛、宿醉也离不开它。然而,这个被广告塑造成“最安全的止痛药”,却悄悄成为美国肝脏病学界最头疼的公共卫生难题之一。

根据 StatPearls(美国国家生物技术信息中心 NCBI 数据),每年约有 56,000 名美国人因对乙酰氨基酚中毒进入急诊。另一项发表于 《BMJ Open》 的研究统计,在 2006 至 2010 年间,美国急诊部门累计接诊了 411,881 例相关中毒病例——换句话说,几乎每天都有 200 多人因为这种“常见药”被送进医院。

更令人震惊的是,这些中毒病例中,很多人并非“滥服”药物,而是无意间叠加服用了多种含同一成分的药——比如感冒药、止痛药、止咳药——结果悄悄超量。

美国肝病研究协会(AASLD Publications)指出,约一半的急性肝功能衰竭(Acute Liver Failure)病例与对乙酰氨基酚过量有关。这是美国最常见的急性肝衰竭诱因。

更严重的是,在含有阿片类(opioid)的复方止痛药中,约 43% 的肝衰竭病例与这类混合制剂相关(JAMA Network)。

这些数字背后,是无数触目惊心的故事:

有年轻人头疼连吞数片“Extra Strength Tylenol”,结果短短几小时内肝酶飙升;

也有人饮酒后再服药,以为“缓解宿醉”,反而让肝细胞雪崩式坏死。

根据 ProPublica调查,美国每年约有500至900人死于对乙酰氨基酚中毒,部分年份 FDA 的统计甚至高达 980 例死亡。其中不少患者在急救无效后,唯一的生路就是——肝移植(PMC 数据)。

科学家形容这种药是“安全边界极窄的双刃剑”:

推荐剂量下是止痛救星,

多几片,就可能变成肝脏杀手。

这就是美国版的“药罐子危机”——

一个全民信任的药,

正在以每天几百次的急诊代价,

揭示着“药物安全感”背后的巨大幻觉。

六、 “对乙酰氨基酚”的前世今生与中医解读

要说“泰诺”的主角——对乙酰氨基酚(又名扑热息痛),其实是一位“百岁老人”。

早在 1878年,美国约翰·霍普金斯大学的化学教授 哈蒙·诺斯罗普·莫尔斯(Harmon Northrop Morse),见图5,在实验室里第一次成功合成了它,从此奠定了它的“药界地位”。

15年后,1893年,美国医生冯梅林(Von Mering)把它用于临床。到了 1955年,它被正式列为非处方药(OTC)——从医院走进了超市货架,也走进了千家万户的药箱。

化学特性的外表看起来,它只是一种白色结晶粉末,闻起来无臭,尝起来带苦味。可这平平无奇的白色粉末,却成了全球最常服用的解热镇痛药之一——从“退烧神器”到“头痛灵丹”,它的传奇堪比一位“药界巨星”。

但如果我们换一个视角,用中医的眼光去审视——

“对乙酰氨基酚”,其实是一味 “苦、寒之药”。

性味归经可以归为:味苦性寒,入心经、胃经与肾经。

这几个字,正好能解释它的疗效,也揭示它的隐患。

性寒入肾,经胃,先抑后泄。

它能“清热退烧”,在药理上是通过抑制大脑下丘脑体温中枢的前列腺素合成,让身体“自动降温”;

而从中医角度看,这就像是用寒药“逼汗”,通过发散让体温下降。

这与“桂枝”“干姜”等温热解表的方式正好相反——前者以寒制热,后者以温祛寒。

可问题也随之而来:性寒太过,则伤脾胃。

脾胃乃“后天之本”,寒凉之药久服,则阳气被损。

这正好对应现代医学所说的——对乙酰氨基酚最常见的不良反应:消化系统损伤、恶心、呕吐、肠胃不适,甚至引起消化道出血。

再看它的“苦味”——

苦能泻火,入心经,所以能“清心火、止烦热”;

苦寒必会伤阳,但若苦寒太过,就会“泻心火太尽”,出现神志抑郁、情绪低落等“阴盛神衰”之象。儿童自闭症中常见的沉默、孤僻、反应迟钝,若从中医角度看,也正是一种“寒极生阴”的表现,其苦寒大大损伤了儿童的纯阳之体。

至于那令人闻之色变的“肝损伤”,中医同样有解释:

“对乙酰氨基酚”并非直接攻肝,而是 “寒邪入胃,脾土受伤,土不生木,反克肝木”,另一方面,由于心火被泻,大量肝木燃烧自己来救心火,导致肝木受损。

久之,肝气郁滞、肝木受损,就出现了现代医学所见的肝酶升高、肝功能异常。

至于皮疹、过敏等反应,也都可归于其“寒凉凝滞、阳气不达”等解释。

正所谓,“百药皆有性,寒热各有度”。

从科学的视角看,对乙酰氨基酚是一种精准、高效、剂量敏感的药物;

而从中医的角度看,它更像一味“寒凉入骨”的药材,能解一时之热,却易损持久之阳。

——它让人退烧,也让身体“寒”了几分;它安抚疼痛,却可能在不知不觉中“伤了根本”。

所以,药可救人,也可伤人;关键在剂量,也在认识。

图5. 美国约翰·霍普金斯大学(Johns Hopkins University)的教授,化学家哈蒙·诺斯罗普·莫尔斯(Harmon Northrop Morse)

七、不用吃泰诺,中医也能退热止痛?原理其实很妙!

很多人一发烧、头疼,就立刻去找“对乙酰氨基酚”或“泰诺”。但老中医会笑着摇头:“不急,病是出不去的热,捂一捂、出出汗,就退了。”

在中医看来,发热、头痛,多由“风寒”或“风热”邪气外袭所致。就像春秋换季时门窗没关严,寒气钻进屋子里,屋里憋得难受。这个时候,身体要“开窗通风”,出出汗,把寒热之气散出去。

这时,喝一碗热姜汤、盖上厚被子捂一身汗,有时比吃药更灵!

为什么?——这是利用身体的自我调节力。汗出则邪去,体温随之下降。

若病势稍重,还可以借助中医几千年的“天然工具包”:

针灸:针刺“合谷”“大椎”等穴位,能迅速疏通经气,帮助身体“打开散热阀门”;

按摩:推拿头颈与肩背部,可促进血液循环,舒筋活络,减轻头痛、发热引起的酸胀;

拔罐:利用负压让皮肤局部“通风透气”,拔出郁滞之邪,就像打开身体的排气口;

刮痧:顺着经络轻刮几下,皮肤一阵热,一阵麻,体内的“风寒湿邪”就被赶出来了。

这些方法,其实就是帮助身体自己“打扫战场”。中医讲“正气存内,邪不可干”,只要人体的阳气旺盛,防御系统强大,感冒发热自然就能退去。

所以,别小看那句“多喝热水、多盖被子”,那不是敷衍,而是顺应自然、借力人体自愈力的古老智慧。

点击登录