2025-10-10 14:55:37

2025-10-10 14:55:37

浏览量:2687

浏览量:2687

美国总统特朗普日前公开警示,孕期服用泰诺(对乙酰氨基酚)可能增加儿童自闭症风险。FDA随即要求修改药品标签,白宫官网发布公告引述多所名校研究支持该关联。此举引发强生公司及部分医学界反弹,凸显常用药安全争议。

当一个全球最有权力的总统——美国总统特朗普,在白宫亲自召开新闻发布会,面对全球媒体郑重宣布:“泰诺可能导致儿童自闭症”——这一刻,世界医学界瞬间炸锅。

要知道,泰诺(Tylenol)几乎是美国家庭药箱里最熟悉的名字,它的学名叫对乙酰氨基酚(扑热息痛),是全球最常用的退热止痛药之一。在美国,超过80%的对乙酰氨基酚以“泰诺”的品牌售出,在中国,泰诺更是儿童感冒药的“明星品牌”。许多人甚至不知道“对乙酰氨基酚”是什么,只知道一发烧——就找泰诺。

然而,如今特朗普一锤定音,告诫公众“少用或不用泰诺”,一时间,全世界家长们都陷入了恐慌:

孕妇还能不能吃泰诺?

孩子发烧还敢不敢用?

这是不是药品安全的又一次巨大震荡?

本文将从西方药物流行病学的最新研究,到中医关于用药与体质的智慧,双视角深度解读“泰诺与自闭症”的惊人争议。

一、揭露药品安全问题,从来压力都很大,需要有骨头的科学家

(1)“反应停”事件中的德国儿科医生兼遗传学家维杜金德·伦茨(Widukind Lenz),见图1。

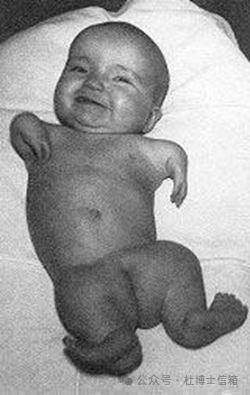

反应停(在德国名为Contergan)由德国制药公司Grünenthal于1957年推出,宣称对孕妇安全,广泛用于缓解孕期呕吐和作为安眠药。然而,从1960年起,多个国家出现大量新生儿海豹肢急性病例,见图2。德国儿科医生兼遗传学家维杜金德·伦茨(Widukind Lenz)在1961年开始深入调查,发现这些畸形与孕妇服用反应停有直接关联。

来自制药公司和医学界的压力

杜金德·伦茨(Widukind Lenz)的发现引起了Grünenthal公司和部分医学界的强烈反应:

公司否认:Grünenthal公司最初否认反应停与畸形之间存在因果关系,甚至质疑Lenz的研究方法和结论。

医学界质疑:部分医学专家对杜金德·伦茨(Widukind Lenz)的发现表示怀疑,认为缺乏足够的科学证据,甚至有意无视相关数据。

舆论压力:杜金德·伦茨(Widukind Lenz)在公开场合提出反应停致畸的观点时,遭遇了媒体的质疑和公众的非议,认为他过于激进。

杜金德·伦茨(Widukind Lenz)的坚持与行动

尽管面临巨大压力,杜金德·伦茨(Widukind Lenz)坚持自己的科学发现:

公开演讲:1961年11月15日,杜金德·伦茨(Widukind Lenz)在杜塞尔多夫的儿科大会上首次公开表示,反应停可能导致新生儿畸形。

数据收集:他亲自走访了多个国家,收集了约2400名受影响儿童的病例数据,进一步证实了反应停的致畸性。

法律行动:在杜金德·伦茨(Widukind Lenz)的推动下,德国当局于1961年11月26日决定撤销反应停的销售许可,Grünenthal公司被迫在全球范围内召回药品。

杜金德·伦茨(Widukind Lenz)在赛庚啶事件中的坚持和勇气,展示了科学家在面对巨大压力时,为了公众健康和科学真理,敢于发声、坚持立场的重要性。他的行动不仅揭示了药品潜在的致畸风险,也推动了全球药品监管制度的改革,为后世树立了榜样。

图1. 德国儿科医生兼遗传学家维杜金德·伦茨(Widukind Lenz)

图2. 反应停导致出生缺陷的海豹肢畸形婴儿

(2)同样在“反应停”事件中,美国食品药品监督管理局(FDA)审查员弗朗西丝·凯瑟琳·奥尔德姆·凯尔西(Frances Kathleen Oldham Kelsey)

弗朗西斯·奥尔德姆·凯尔西(Frances Oldham Kelsey),1960年作为美国食品药品监督管理局(FDA)药品审查员,坚决拒绝批准反应停(Thalidomide)进入美国市场,成功阻止了可能导致数万名婴儿出生缺陷的灾难。然而,在此过程中,她遭遇了来自制药公司、FDA内部和公众的巨大压力和威胁。

事件背景

1960年,反应停的美国代理公司理查德森-梅雷尔公司(Richardson-Merrell)向FDA提交了新药上市申请,申请反应停作为治疗孕妇晨吐的药物。

施压与威胁

作为FDA的审查员,弗朗西斯·奥尔德姆·凯尔西(Frances Oldham Kelsey)博士负责评估反应停的安全性和有效性。她认为公司提交的资料不足以证明药物的安全性,尤其是缺乏对孕妇使用的充分数据。因此,她要求公司提供更多的临床试验数据。然而,理查德森-梅雷尔公司对此表示不满,并对凯尔西博士施加了多方面的压力:

频繁骚扰:公司代表多次致电凯尔西博士,要求她尽快批准药物上市。

绕过程序:公司试图绕过凯尔西博士,直接与她的上级沟通,施加影响。

法律威胁:公司威胁如果不批准,将采取法律行动。

凯尔西博士在面对这些压力时,始终坚持科学审查,要求公司提供充分的安全性数据。她的坚持最终导致反应停这个药品在美国未能上市,避免了可能导致数万名婴儿出生缺陷的灾难。而毗邻的加拿大,由于使用了反应停,导致大量海豹肢畸形儿的产生,时至今日,这些反应停的受害者已经在痛苦中,不如老年。笔者曾经在加拿大药品安全的学术会议上,见到过加拿大“反应停事件“的受害者,见图4。

后果与影响

凯尔西博士的坚持不仅保护了美国的婴儿免受反应停的危害,也推动了美国药品监管制度的改革。1962年,美国国会通过了《联邦食品、药品和化妆品法修正案》,加强了对新药上市的审查要求,特别是对药物安全性的评估。凯尔西博士因此被当时的美国总统肯尼迪授予总统杰出联邦公务员奖,见图3,并被誉为“美国的英雄”。她的行为也为全球药品监管树立了榜样。

图3. 当时的美国总统肯尼迪颁奖弗朗西斯·凯尔西博士

图4. 笔者见到的加拿大反应停受害者

(3)Vioxx事件中,美国食品药品监督管理局(FDA)科学家大卫·J·格雷厄姆(David J. Graham)博士,见图5。

美国食品药品监督管理局(FDA)科学家大卫·J·格雷厄姆(David J. Graham)博士揭露罗非昔布(Vioxx)安全隐患遭受到巨大施压和威胁:

大卫·J·格雷厄姆(David J. Graham)博士是 FDA 药品安全办公室的流行病学家,长期致力于药品安全性研究。2004 年,他通过分析数据,估计罗非昔布可能导致 88,000 至 139,000 例心脏病发作,其中 30% 至 40% 的病例致命。

施压与威胁

大卫·J·格雷厄姆(David J. Graham)博士在研究过程中遭遇了来自 FDA 内部的多重压力:

上级干预:他的上司曾试图阻止他发布关于罗非昔布的研究结果,认为这些数据可能对这个药品的制造商——默克(Merck)制药公司不利 。

职业威胁:Graham 向政府问责项目(Government Accountability Project)寻求建议,担心自己可能因揭露真相而被解雇 。

名誉攻击:FDA管理层在大卫·J·格雷厄姆(David J. Graham)博士向国会作证后,指责他 “科学不端” ,并声称他在FDA内部 “骚扰” 同事,企图 “操控” 媒体和公众舆论。

行动与后果

2004 年 11 月,大卫·J·格雷厄姆(David J. Graham)博士在美国国会参议院财政委员会的听证会上作证,揭露了罗非昔布的安全隐患,并批评 FDA 未能及时采取行动保护公众健康。

他的证词引发了广泛关注,最终促使默克(Merck)制药公司在同年 9 月自愿将罗非昔布从市场上撤回。此外,FDA的药品监管制度也因此受到公众质疑,部分内部改革随之展开。

这些还是一些揭露药品安全成功的案例,还有许多没有被曝光的这些硬骨头科学家,有些被解雇、被取消行医资格、被围攻,甚至被追杀。可见,揭露药品安全问题,从来压力都很大,需要有骨头的科学家。

图5. 笔者与美国FDA流行病学家大卫·J·格雷厄姆(David J. Graham)博士

二、强生公司的巨大实力

提起强生公司,很多人第一反应是婴儿爽身粉,或者感冒时常用的泰诺。可别小看这个名字——它可不是一家普通的药厂,而是一头真正的“医疗巨兽”。

强生公司的体量有多大?

年营收高达 900 亿美元,足以超过很多国家的 GDP;

市值常年稳居全球制药企业前列;

产品线横跨 制药、医疗器械、消费健康三大领域,足迹遍布 150 多个国家。

更可怕的是它的底气。即便面对上万起集体诉讼,强生公司也能从庞大的现金池里拿出数百亿美元,专门设立赔偿基金,以此稳住股东和市场信心。换句话说,哪怕官司连篇,它依旧是华尔街的宠儿。

在政治舞台上,强生同样呼风唤雨。

每年在华盛顿投入的游说资金高达 数千万美元,通过智库、顾问、行业协会织起一张无形的网络,影响着药品审批、专利保护、乃至药价谈判。新冠疫情期间,强生与各国政府合作研发和采购疫苗,更是让它在全球公共卫生治理中握有不小的话语权。

所以说,强生公司从来不仅仅是一家公司。它是资本市场的巨鳄,是政策博弈的玩家,更是一个能左右医疗健康格局的超级跨国集团。

三、强生公司在药品安全上的争议事件

你可能以为,强生公司就是那个广告里温柔无害的品牌:婴儿爽身粉的香味、家用小药箱里的止痛药、甚至医院里常见的处方药,陪伴了无数家庭。可在光鲜亮丽的背后,却埋藏着一连串惊心动魄的安全丑闻,举例如下。

第一幕:爽身粉里的“毒”秘密

几十年来,无数妈妈给宝宝扑上的爽身粉,竟可能混着看不见的石棉颗粒。石棉——国际公认的致癌物!强生内部文件显示,他们早就知道风险,却选择对消费者闭口不提。直到成千上万的癌症患者站出来,真相才一层层被揭开。

第二幕:阿片危机里的推手

美国的阿片类药物危机夺走了无数人的生命,而强生正是背后的“大玩家”之一。他们生产的止痛药和原料,推动了这场席卷全美的“药瘾风暴”。官司打到最后,公司掏出50亿美元和解金,却一句“我们没有承认错误”轻轻带过。

第三幕:利培酮的“沉默代价”

一款原本用于精神疾病的药物,利培酮,却在未经批准的情况下被推广给儿童使用。更糟的是,它可能让小男孩出现尴尬的乳房发育。强生明知副作用,却选择淡化风险,直到巨额诉讼和22亿美元罚单把黑幕推到台前。

第四幕:髋关节里的定时炸弹

强生旗下DePuy的金属髋关节假体,被宣称能让患者恢复自由活动。可没多久,大批植入者却发现:疼痛、炎症、金属中毒接踵而来。早在召回前几年,成百上千的投诉已摆在公司桌面上,但他们选择“拖一拖”。结果,几乎成了实验品的是那些病人。

婴儿的爽身粉、止痛药的成瘾、药物的副作用、医疗器械的缺陷——这些故事拼起来,就是一幅“强生的另一张脸”。

表面是“可信赖的守护者”,背后却多次被指控隐瞒、压制、拖延,直到真相无法再被掩盖。

四、世界历史上第一次,美国总统亲自揭露药品安全隐患

平时,一款药物发现了新的不良反应,美国食品药品监督管理局(FDA)通常就是低调发个通告,最多挂在官网上,甚至连新闻发布会都懒得开。可这一次,主角是强生公司,是它的“金字招牌”——泰诺。市场份额大到无法忽视,影响面广到全民皆知。FDA和它的上级——美国卫生与公众服务部(HHS),都似乎感觉到了巨大的压力。于是,历史上第一次,药品安全信息不是由FDA,而是由美国总统亲自宣布!

没错,站出来的人是——特朗普。那一刻,他不仅是总统,更像是全世界最有权势的“药监局发言人”。

在记者会上,特朗普直截了当地说:

对乙酰氨基酚,也就是大家熟知的泰诺,如果孕期服用,可能显著增加孩子患自闭症的风险(Acetaminophen which is basically commonly known as Tylenol, during pregnancy can be associated with a very increased risk of autism)。”他甚至补充道:“所以说,服用泰诺并不好。除非确实是医疗必需,否则应该限制使用。(so taking Tylenol is not good or I'll say it it's not good for this reason. They are strongly recommending that women limit Tylenol use during pregnancy unless medically necessary)”

要知道,这样的话,通常只有流行病学专家才会讲得明白。而特朗普年近80岁,却能把专业问题说得浅显易懂,显然是自己真正理解了内容,而不是照本宣科。

更让人震撼的是,他还坦言:“我已经等这一天等了20多年(so I've been waiting for this meeting for 20 years)。”

这句话意味深长——说明美国科学界早在20年前就怀疑泰诺与儿童自闭症的关联,只是迟迟未敢公开。原因不用多想:经济、舆论、法律,哪一环都是压力山大。

特朗普自己也承认:“发布这个消息,压力很大,会有很多人不同意或不理解(and it's not that everything's 100% understood or known)。” 但他还是顶住了压力,用总统的身份把这条信息丢给了世界。

最后,他甚至把这次宣布称为:

“一场国家积极意义上的革命,历史性的举措,去应对这场可怕的自闭症危机(as we announce historic steps to confront the crisis of autism,horrible crisis)。(it's going to be a revolution in a positive sense in the country)。“

这是历史上第一次,美国总统亲自对公众说:某种药物的风险,不容忽视。

而被点名的,偏偏就是那个陪伴了几乎所有美国家庭的常备药——泰诺。

五、强生公司以及专业领域的巨大反弹压力(制药公司、医学会、加拿大政府)

特朗普的宣布一出,舆论瞬间炸锅。首先跳出来的,自然是强生公司分拆出来、负责泰诺业务的子公司——科赴(Kenvue)。作为“泰诺的守护者”,他们迅速发表声明,强调“现有科学证据并不支持特朗普的结论”,并坚称泰诺依然是安全、可靠的常用药。毕竟,一旦“泰诺致自闭症”的印象深入人心,这个数十亿美元级别的超级产品可能瞬间崩塌。

而在政治层面,前总统奥巴马公开表达反对态度。他代表了一部分建制派声音:质疑特朗普此举会引发公众恐慌,破坏社会对常用药物的信任。他的表态,实际上也是一种对“医学监管权威”的维护——总统是不是该越界干预药品安全话题?这是很多人心中的疑问。

加拿大卫生部更是罕见地在第一时间“唱反调”。他们强调,没有足够证据证明孕期使用泰诺和自闭症之间存在因果关系,并提醒公众不要因为一场记者会就轻易否定几十年来的临床使用经验,见图6。

医学界内部的反对声同样猛烈。一些专业组织和专家担心,这种高层级的“风险警告”,会导致孕妇因恐惧而拒绝必要的用药,反而带来新的健康隐患。甚至有专家直言,特朗普的发言更多是“政治动作”,而不是科学共识。

可以说,特朗普这一历史性“揭牌”,不仅让科赴公司和强生系陷入前所未有的公关危机,也在政界、学界和监管层掀起轩然大波。面对来自企业、前总统、国际监管机构和医学专家的多重反对,特朗普要扛住的不只是科学争议,更是整个医疗产业链的反扑。

图6. 加拿大卫生部驳斥特朗普关于孕期服用泰诺的说法

六、已经变化了的卫生与公众服务部(United States Department of Health and Human Services,HHS)

为什么会出现这样前所未有的场景——特朗普亲自宣布“泰诺可能导致儿童自闭症”?其实背后有两个关键推手。

① 医药掌舵人换成了“小肯尼迪”

现任美国卫生与公众服务部(HHS)部长,正是出身于“政治豪门”的小罗伯特·肯尼迪。他是被刺杀的前总统约翰·肯尼迪的侄子,见图7,却以“医学叛逆者”的形象闻名全美。小肯尼迪公开质疑疫苗、药品、食品乃至饮用水的安全问题,创立了“保卫儿童健康”(Children’s Health Defense),甚至发起了“让美国恢复健康”的运动。主流医学界骂他“散布虚假信息”,可他依旧高举反抗大旗。

特朗普则把他视为敢于直面“医药巨头”的盟友,甚至放话说要让小肯尼迪“在健康问题上狂野一把”。在特朗普的眼里,长期以来美国人都被工业食品集团和制药公司压制、欺骗、误导,如今正是开战的时机。于是,当泰诺被推上风口浪尖时,有小肯尼迪站在HHS的掌舵位置,特朗普自然更有底气把这个炸弹消息直接抛给全世界。

② “专家”正在变成“砖家”

另一股力量,则来自公众心态的深刻转变。新冠疫情失控,让美国人对“主流医学”的信任一落千丈。专家们的意见在公众眼里,不再是金科玉律,而是越来越像“官方说辞”。

皮尤研究中心的数据很扎眼:2019年只有13%的美国人怀疑科学家不为公众利益着想,到了2023年,这个数字飙升到27%。换句话说,每四个美国人里,就有一个对科学家“不买账”。

正如费城儿童医院的传染病学专家保罗·奥菲特所说:“科学正在失去它作为真理来源的地位,它正在变成房间里的另一种声音。” 在这种氛围下,“专家”逐渐被讥讽为“砖家”,他们的声音不再自动代表权威。

所以,这两股力量交织在一起——一个是敢于挑战医药巨头的小肯尼迪坐在了权力中枢,另一个是公众对传统医学权威的信任大幅滑坡——最终造就了那个震惊世界的瞬间:特朗普亲自宣布,泰诺可能导致儿童自闭症。

图7. 肯尼迪三兄弟,杰克·肯尼迪、罗伯特(中)、爱德华(右)

七、揭露药物的暗面,其实是药物流行病学专业人员的天职

药物流行病学这门学科的诞生,可以追溯到人类历史上最惨痛的一次药害事件——“反应停”悲剧。上世纪六十年代,数以千计的新生儿因为孕妇服用“反应停”而畸形降生,这场灾难让世界第一次深刻意识到:药物并非只有疗效,还可能暗藏杀机。

正是从那一刻开始,全球医学界才逐步建立起药品不良反应监测体系,并最终发展出一门全新的学科——药物流行病学。它的使命,就像是一盏探照灯,专门去揭开药物黑暗的一面。

换句话说,药物流行病学的最根本职责,就是监控和评价药品不良反应。当药物给人类健康带来严重威胁时,专业人员就必须挺身而出,把真相揭露出来。哪怕背后是巨头企业、庞大利益,药物流行病学的价值,正是在于用科学和证据守护人类的生命安全。

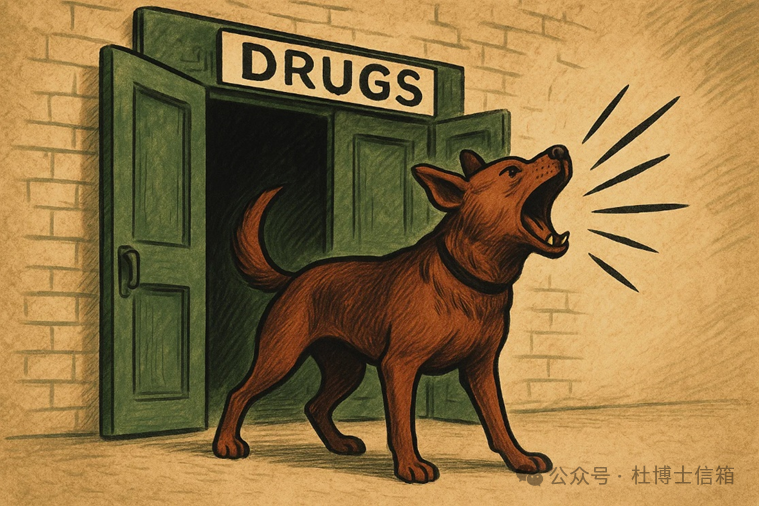

八、“疑罪从有“的药物流行病学的 “看门狗(Watch Dog)原则

药品不是一般的商品。买件衣服买错了,大不了颜色不对、尺码不合;可药品不一样——它直接关系到人命!一旦用错、滥用,或者质量有问题,后果可能就是“人命关天”。因此,药品对安全性的要求可以说是最高的——理论上,我们希望它们 100% 安全、零副作用。可现实却很残酷:几乎所有药物都伴随一定的不良反应。

正因为如此,药物流行病学诞生了一个最严厉、最根本的原则—— “看门狗(Watch Dog)原则”。

想象一下,家里有条忠诚的狗。有人靠近,它立刻“汪汪”大叫,提醒主人:小心,有情况!这人到底是朋友还是坏人,要慢慢观察,但狗的第一反应必须是警觉。药物流行病学里的“药物警戒(Pharmacovigilance)”就是这个意思。

药物流行病学专业人员,就是守在药品大门口的那条“看门狗”。只要发现药品可能带来严重危害,就必须毫不犹豫地吠叫,发出警报。至于这种疑虑最终是否真的坐实、风险到底多大,那是制药公司——药品的拥有者和最大受益者——该去承担和解答的责任。

换句话说,药物流行病学的使命,就是在危险真正降临之前,把“可能的风险”先吠出来。这不仅是一种职业操守,更是一份对全人类生命安全的忠诚守护。

九、对乙酰氨基酚导致儿童自闭症的药物流行病学分析

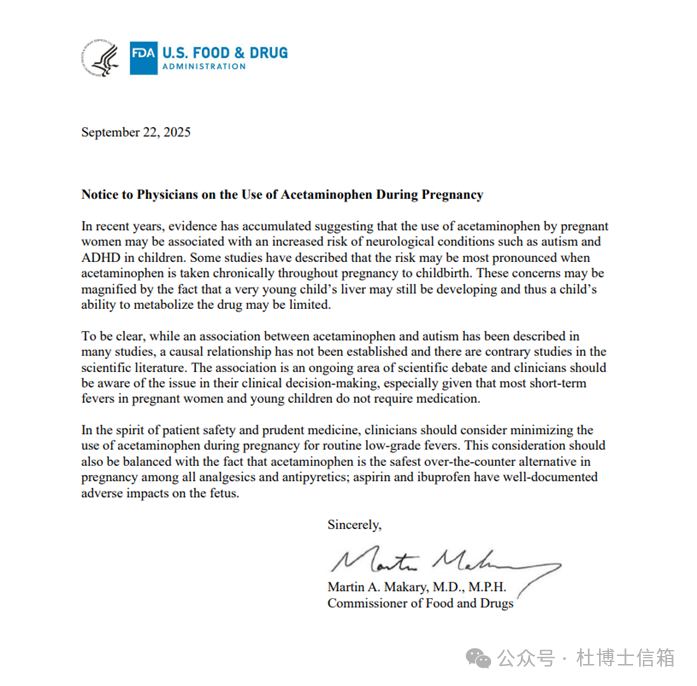

在特朗普宣布:泰诺可能导致自闭症!的当天(9月22日)。几乎就在同一时间,美国食品药品监督管理局(FDA)立刻启动紧急程序:对所有含对乙酰氨基酚的药品(包括家喻户晓的泰诺)标签进行修改,明确提示——孕妇服用可能增加孩子罹患自闭症和多动症等神经发育疾病的风险。FDA 甚至火速发出官方信函,提醒全国医生注意(见图8),场面可谓“秒回”。

而在白宫,事态同样没有一丝耽搁。当天,白宫官网直接挂出了一份醒目的公告:

《事实:证据表明对乙酰氨基酚与自闭症之间存在联系》(FACT: Evidence Suggests Link Between Acetaminophen, Autism)(见图9)。

公告的分量可不轻——里面赫然引用了来自哈佛大学、耶鲁大学、约翰·霍普金斯大学等一流学府的权威研究,直接将对乙酰氨基酚与儿童自闭症的可能联系摆上了台面。公告中证明对乙酰氨基酚导致儿童自闭症的关联,这里就不在赘述,以下将本人研究梳理出的对乙酰氨基酚导致儿童自闭症研究发展的时间线,展示给大家。

最早在1996年发表在《毒理学(Toxicology)》杂志的一篇研究论文——《外来生物代谢的表型变异和不利的环境反应:重点关注硫依赖的解毒途径(Phenotypic variation in xenobiotic metabolism and adverse environmental response: focus on sulfur-dependent detoxification pathways)》,首次提到相当多的环境不耐受或慢性疾病患者的酚类外来化合物的硫酸化作用受损。这种损害在探针药物“对乙酰氨基酚“中得到了证实,推测是由于磺基转移酶缺乏硫酸盐底物所致。在许多此类疾病中都发现了硫酸化受损,初步数据表明,硫酸化受损可能在多种化学物质敏感性和饮食反应性自闭症中起重要作用。

1999年,发表在《生物精神病学(Biol Psychiatry)》杂志的一篇研究论文——《“低功能”自闭症儿童的硫酸化缺陷:一项初步研究(Sulphation deficit in "low-functioning" autistic children: a pilot study)》指出,无法有效代谢某些化合物(对乙酰氨基酚),特别是对中枢神经系统有毒的酚胺,可能会加剧广泛的自闭症行为。

最早发现对乙酰氨基酚与自闭症有关的流行病学研究是2008年,发表在《自闭症(Autism)》杂志的一篇研究论文《对乙酰氨基酚(扑热息痛)的使用、麻疹-腮腺炎-风疹疫苗接种和自闭症:家长调查结果(Acetaminophen (paracetamol) use, measles-mumps-rubella vaccination, and autistic disorder: the results of a parent survey)》,这个研究采用病例对照的方法,得出接种麻疹-腮腺炎-风疹疫苗后服用对乙酰氨基酚与自闭症有关。

其后,逐渐有大量证据性更强的流行病学研究证明对乙酰氨基酚与自闭症有关。尽管同时还有很多研究结论说对乙酰氨基酚与自闭症没有关系。但是,从实验室到流行病学的证据,对乙酰氨基酚与自闭症有关的证据链应该是已经比较完整。另外,本着药物流行病学的“疑罪从有“原则,证明没有不良反应的研究,由于各种复杂的研究条件,不能说明就没有不良反应。但是,看到有不良反应的研究结果,就应该高度警惕,尤其是已经有不同研究的证据链形成,药物警戒管理上,就不应该纠结是否100%确定不良反应的因果关系,本着对公众负责的态度,就应该向公众警告不良反应。

图8. 美国FDA给医生的一封信,提醒对乙酰氨基酚的孕期风险

图9. 美国总白宫发布的《事实:证据表明对乙酰氨基酚与自闭症之间存在联系(FACT: Evidence Suggests Link Between Acetaminophen, Autism)》的公告

十、传统中医怎么看“泰诺”引起自闭症的问题?(寒)

在传统中医的眼里,泰诺(对乙酰氨基酚、扑热息痛)这一类西药退烧神器,其实带着一种“危险的寒气”。中医讲“万病起于寒”,感冒发热,本就是外邪侵袭、寒气入体的表现。这时候再来一剂“极寒”的泰诺,就好比在冰天雪地里再泼一桶冷水。

表面上看,体温是降下去了,病人也觉得舒服了一些,但中医师常常发现:这种“速效退热”的代价,是病程变得更长。为什么?因为发热,本质上是身体的免疫大军正在与病毒、细菌拼杀。而这时候,冷不丁闯进来的“泰诺”,就像一个猪队友,不仅没有帮忙,反而冷刀子一捅,把免疫系统给绊倒了。结果,敌人没打干净,战斗还得拖延。

再把视线拉回到自闭症。自闭症,也叫孤独症,孩子们往往沉默寡言,难以社交,动作和行为也显得刻板僵硬。中医怎么看?这正是一种“阴寒之象”。于是,就不难理解了——当孕妇或孩子过量依赖这类“极寒”的退热药,阴寒之气在体内潜滋暗长,就可能为自闭症埋下伏笔。

换句话说,泰诺或许不是“护体的良将”,反而更像是给身体添乱的“寒气使者”。

十一、孕期和儿童发烧怎么办?

当孕妇或孩子发烧时,西医和中医的思路常常像是两条不同的道路。

在西医的视角里,最“保险”的选择其实并不多。冰敷、酒精擦浴这些物理降温方法算是首选。如果真要用药,那孕妇能用的安全退热药,几乎就只剩下对乙酰氨基酚了。阿司匹林?布洛芬?在WHO的安全性分类里,它们对胎儿的风险更高,甚至有致畸可能。换句话说,孕妇生病时,药箱里能放心掏出来的退热药,只有这一种。可即便如此,医生也会反复叮嘱:必须是高热到39.5℃以上、已经危及母体或胎儿安全时,才慎之又慎地考虑使用。

而在中医的天地里,选择就丰富得多了。降温退烧,可以走“药方”这条路,大青叶、麻黄汤、青龙汤、白虎汤,各有妙用;也可以走“手法”的路,针灸、按摩、刮痧、拔罐,都是古人留下的智慧。比如轻轻按摩风池穴,或者为小孩推拿前臂,往往能让热气慢慢散去,身体自己把“火”退了下去。

一个是单一但安全的“孤勇者”,一个是多样却讲究辨证的“百宝箱”,两者各有千秋。或许,这也是东西方医学看待“发烧”这件事的不同哲学。

作者简介

李鸿雁,注册针灸师、注册按摩师、加拿大整体医学治疗中心主诊中医师。传统中医传承于外公,系统培训于加拿大中医科学院Canadian Institute of Traditional Chinese Medicine;

杜文民,医学博士、主任药师、教授,南京医科大学药学院药物警戒与药物评价中心主任、兼职教授,硕士研究生导师;复旦大学兼职教授;加拿大智慧中药生物科技公司总裁(Canada Sageherb Biotechnology Co. Ltd);师从中国药品不良反应监测与药物流行病学创始者、原上海医科大学药学院院长王永铭教授,是中国第一位药物流行病学博士;原上海市药品不良反应监测中心技术总监、常务副主任;第23届中国药学会理事会理事;国际传统药物临床评价学会(International Clinical Evaluation Association of Chinese Medicine, ICEACM)常务理事;国际药物流行病学学会(ISPE)等多个学术组织成员

杜博士信箱(微信公众号)

点击登录