2025-11-20 11:06:06

2025-11-20 11:06:06

浏览量:2086

浏览量:2086

2025年11月,张红武教授赴巴西COP30大会,以黄河治理实践为基,分享中国能源转型、生态治理智慧与公益力量协同经验,推动中国治水智慧国际化,助力全球气候治理。

2025年11月,国务院参事、清华大学长聘教授、北京黄河缘公益基金会主席张红武的行程,堪称一场与时间赛跑的“使命接力”。

图:张红武参事在赴郑州市召开的“联合国黄河专案”座谈会上发言

在新疆完成荒漠化治理的紧急调研后,他风尘仆仆赶往地处郑州的生态黄河会客厅,出席由北京黄河缘公益基金会与河南大公科技有限公司联合主办的“联合国WHENCE Initiative黄河专案座谈会”。尽管略显疲惫,他仍以线上方式参与会议,并在最后环节亲临现场,掀起会议高潮。“我人虽然在路上,但心一直在会上”,这句朴实的话语,令所有与会者动容。此次座谈会是黄河智慧系统化、国际化输出的重要里程碑,期间多方共同签署了《“黄河水文化遗产”协同创新合作备忘录》,启动了“黄河青年大使实践基地”共建计划,构建了“政产学研社”协同发力的创新机制。

而更令人感受到项目紧迫性与全球意义的,是他利用会议结束的50个小时,到黄委参与郑辉高速公路黄河特大桥选位和到山东东营参加水利部的黄河口模型升级改造可行性研究报告审查后,作为国务院参事室代表团成员,再度启程远赴巴西贝伦。出席《联合国气候变化框架公约》第30次缔约方大会(COP30)中国角边会,向世界传递中国在能源转型与生态治理方面的智慧与实践。同时也展现了以北京黄河缘公益基金会为代表的公益力量,如何凝聚社会共识,将中国治水智慧通过公益平台与国际机制对接,转化为可供全球共享的公共产品。

气候危机的现实挑战与系统应对

国务院参事室副主任郑宏英作为代表团团长,在巴西会场致辞时首先讲到,能源转型是实现可持续发展的必由之路,也是应对气候变化的必然要求。中国是全球气候治理的积极参与者、重要贡献者和关键引领者,我们坚定实施应对气候变化国家战略,以实现碳达峰、碳中和为目标,通过全经济范围减排和全温室气体控制推动绿色发展,以科技创新为驱动,加速推进经济、能源、产业结构转型升级,绿色低碳发展成效显著、亮点突出。她后来强调,今年,不仅是《巴黎协定》达成十周年,也是助推全球气候治理从“规则制定”转向“行动落实”进程的一年。中国角主题边会是一个很好的交流合作平台,让我们紧紧围绕“中国能源转型与新能源发展”主题,深入研讨中国实现“双碳”目标的务实行动,交流应对气候变化的宝贵经验,共商绿色发展良策,携手为应对气候变化做出积极贡献。

图:在联合国气候变化大会“中国角”边会上,国务院参事室副主任郑宏英致辞

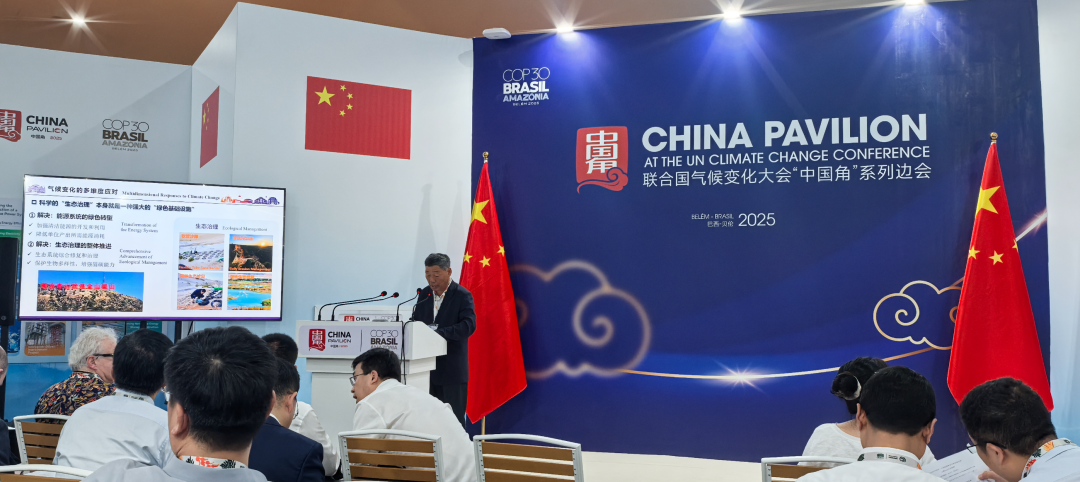

张红武在专题发言中,首先以数据揭示气候危机的严峻性。据联合国灾害风险控制办公室统计,2000至2019年间,全球各国报告的自然灾害数量持续攀升。他指出,应对气候危机,必须从“系统级的效率重构”入手,而降低能耗正是最务实、最经济的起点。

图:张红武参事进行专题发言

“最清洁的能源,是节省下来的能源。”张红武引用国际能源署数据强调,能效提升可贡献40%以上的2040年减排目标。他提出,降低能耗本质是推动一场“系统级的效率革命”,社会必须从“能源消耗者”转向“能源生产者与高效利用者”,认为倘若能破解湍流这一世界难题,使每条工业生产线的动力都遵循能耗最小原理,将每度电、每点滴热能都用到刀刃上,实现能源与资源的双重节约,全球减排前景无疑比权威预测更惊人!这就要求以“效率优先”的原则,奠定能源转型的基础,用科学创新的方法,打通各环节的堵点,让节能成为减排的重要增量。

图:14日上午代表团与巴西瓦加斯基金会教授学者就气候变化下中巴新能源发展方向座谈交流

科学创新:从黄河治理到全球能源系统重塑

作为水利领域的权威专家,张红武指出了水力发电作为全球最成熟可再生能源的重要性,特别强调中国在能源转型过程中,依然重视大江大河水力发电这一“传统”但至关重要的清洁能源所扮演的角色。他展示了古贤水库、黑山峡水库等中国重大水利工程的概念图,不仅对形成黄河水沙调控体系主要构架作用巨大,同时能通过“水一风一光互补”模式,成为广大区域电网稳定的坚实保障。这还只是在工程主要定位为防洪减淤而非发电前提下的表现。成功的流域泥沙治理,已使进入黄河的沙量减少90%以上,在来水量不可能太大的客观条件下,黄河水库水力发电和水资源优化配置的功效实际更大,已成为平衡风光波动的“超级充电宝”。

一切技术进步的源头,来自基础研究的突破。他长期关注光伏治沙措施,它能直接加大地表摩阻,规模与作用越来越大,其实,这一生态效益得益于光伏技术效率的提升。再以自己40年前基于“涡团模式”使湍流研究得到进展为例讲到,利用该理论对于经典对数流速公式的突破,解决了不少水利科学难题,出现了不少以他名字命名的新公式。而今杨润祎、余午阳、师翠香等青年学者试图破解其他领域难题;特别是介永胜等用于航空发动机的能耗优化,体现了基础研究的跨界价值。正是这些探索“为什么”的原始创新,为应对气候变化提供了深层的支撑。他们已经意识到:“只要找出运用对数流速公式的领域,就有机会在降低能耗方面取得突破,为应对气候变化提供了深层的支撑!”

图:代表团回国前夕到中国驻里约热内卢总领事馆拜会田敏总领事(右一)

在圆桌讨论环节,代表团成员蔡鸿贤是福建省政府参事、国家电网巴西控股公司原董事长,国网福建省电力有限公司顾问,直接用英语同各国来宾对话,最后兴奋地告诉大家:一个多月以前,中国国家主席习近平在联合国气候变化峰会上郑重宣布中国2035年风电和太阳能总装机容量力争达到36亿千瓦等国家自主贡献目标,充分彰显了中国应对气候变化推进能源转型的坚定决心和实现目标的信心,展现了大国担当。可以预见,中国又将迎来新一轮的新能源快速发展。在新能源转型过程中,中国与巴西的输电工程的实践和应用表明,特高压输电技术是解决新能源大规模、长距离、低损耗输送的有效手段;构网型储能具备类似同步发电机的频率调节和电压控制能力,起到电网“稳定器”的作用,同时还具备黑启动能力可支撑离网运行,与100%的新能源接入组合构成“无碳发电机”,让新能源电力更多、更高效地输送到用户端,是大规模新能源接入系统保障电网安全稳定的重要技术方向。

图:在圆桌讨论环节蔡参事用英语直接对话

公益力量:凝聚社会共识,守护大河文明

北京黄河缘公益基金会的发起,源于施祖麟、张红武及另4位国务院参事、水利部权威专家宁远等有识之士,以及全国工商联原副主席程路、黄河水利委员会原主任亢崇仁、世界华商合作联盟主席余勇、中部崛起促进会副主席娄志立、新华社中央新闻组原高级记者柯林渭等各界领导和精英人士对母亲河未来的深切关怀。黄河缘公益基金会由知名国际资深媒体人士、公益人文捷担任理事长。他们认为,黄河的保护与传承不仅需要科技支撑与政策引导,更需要社会力量的广泛参与。

基金会联合北京扬帆公益基金会共同设立的“热爱母亲河·日行一善”专项基金,创新性地将公益慈善与生态保护等使命相结合,通过“每日一元,守护黄河”等形式的轻量级参与模式,降低了公众参与黄河保护的门槛。该专项基金由热爱并践行公益使命的企业家尚光修担任主任,由外宣资深媒体人高毅为带头人的河南大公科技有限公司作为首席执行团队,依托专项管理委员会机制,确保资金使用的公开透明与项目执行的高效规范。国务院参事、联合国"地球卫士奖"科学与创新奖获得者卢琦等气候与生态学者在项目设计阶段提供了重要学术支持,推动了“科学公益”理念的落地。

生态治理:从黄河智慧到全球绿色基础设施

张红武强调,“生态治理本身就是一种绿色基础设施”。他展示了中国在沙漠治理、森林修复、湿地保护等方面的实践,体现出应对气候变化需要能源转型与生态治理双轮驱动的理念。尤其是黄河流域侵蚀沟治理与风沙阻控技术,不仅固沙减灾,更增强了生态系统的碳汇能力,正是通过生态修复实现年固碳2.3亿吨,印证了生态系统是最有效的“固碳工厂”。认为:“一旦依赖抛石的传统工程采用科技创新技术,江河治理与海岸防护等都不是难事,开山破石量大减,绿水青山必然更美好!

他进一步指出,当我们将基础研究、能效提升、科学创新与生态治理有机结合,就打开了通往“生态经济”的大门,如今,从光伏产业链到碳交易市场,从生态修复到绿色农业,生态经济正在创造新的增长极。引用崔莉教授的“生态银行”架构,指出绿色发展本身就是高质量增长的题中之义,通过生态资源的规模化经营,实现了保护与发展的双赢。这一理念与黄河缘公益基金会推动的实践一脉相承,通过生态资源保护与可持续利用模式,结合资本杠杆,探索将生态价值转化为经济动能的道路。

协同发力:政策、市场与全球合作

在演讲的最后部分,张红武呼吁推动能源转型,需要全球协作。政府、市场、科研界共同发力,政策、市场与科技“三手联动”,才能确保这场能源革命的成功。

政策之手:制定清晰的长期目标,发展碳定价与绿色金融工具,构建开放共享的能源互联网;

市场之手:实现绿色资源高效配置,推动分布式能源、虚拟电厂等新模式发展;

科技之手:加大对基础研究的稳定投入,鼓励自由探索,宽容失败,开放共享创新成果。

图:14日下午与驻巴西中资能源企业座谈后,参观国网巴控公司

这些理念与黄河缘公益基金会推动的协同模式相呼应,正如基金会所展现的,生态文明建设需要从专家学者的深入研究到普通公众的日常实践,共同构成守护生态的强大合力。

就在巴西回中国的前夕,一条发给黄河缘公益基金会文捷理事长沟通工作的微信,悄然展露了张红武回国后即将面对的“高压序章”。人还在巴西贝伦,他的心却早已飞越重洋,为归国后的日程而思虑,与相约已久的福建水利调研的会晤、为弥补出差耽误的课程而专门为清华与中国水科院的博硕士生加课辅导、而后又必须直奔内蒙古新工艺新材料淤地坝试验工程一线继续战斗。从落地中国,到前往“十大孔兑风水复合侵蚀区泥沙阻控与近自然生态修复技术集成示范”现场,在北京停留的时间,也不过50个小时。他在信息中坦诚道,这是近期“最困难最紧张的时候”,为了不耽误学生的学业,他只好把辅导和讨论安排在课后简餐时间,只为同学生进一步交流。

这份从地球另一端传来的“苦”,未曾向国际会场和国内迎他归来的任何人诉说,却勾勒出这位中国学者更为完整的人格画像:他不仅是联合国讲台上传递“黄河智慧”的使者,更是一位始终将教书育人与水沙治理实践置于心头的师长和科学家,也是公益事业的坚定推动者。

让黄河智慧花开世界

张红武在巴西的演讲,不仅是科学报告的传递,更是中国治水智慧与生态治理理念的全球输出。正如他在郑州座谈会上所言:“WHENCE Initiative黄河专案是连接中国智慧与全球议程的纽带。”

从黄河之畔到亚马逊雨林边的巴西会场,张红武以行动诠释了中国学者“知行合一”的担当。通过补充的社会力量,如黄河缘公益基金会等平台,中国治水智慧正系统化、标准化、国际化,为全球大河流域的可持续发展提供切实可行的解决方案。他的行程,正是中国在全球气候治理中从“参与者”迈向“引领者”的生动缩影,体现了从治理理念到公益实践的完整闭环。

这一切努力,正源于他坚定的信念:“我们必须站在为全球大河治理提供中国方案、为全球可持续发展贡献中国智慧的高度来推进这一事业。”

图:“联合国WHENCE Initiative黄河倡议”郑州座谈会

图:“联合国WHENCE Initiative黄河倡议”郑州座谈会

点击登录