2025-10-16 10:45:36

2025-10-16 10:45:36

浏览量:2900

浏览量:2900

国际民间艺术博物馆目前已收藏约15万件藏品,并仍在不断接收来自世界各地的民间艺术品。国际民间艺术博物馆的藏品大数据平台共享的是美国博物馆数据平台,建馆78年,大数据平台开通十年,已上传60%的藏品。

当地时间10月14日,我(贵阳市手上记忆博物馆创始人王小梅)与博物馆理事、美国国际民间艺术博物馆(MOIFA)客座教授罗文宏博士联袂在位于新墨西哥州的美国国际民间艺术博物馆(MOIFA)的分享与交流活动非常成功。活动结束后,现场听讲的博物馆同仁、基金会成员及捐赠人纷纷前来交流,他们说我们所做的工作深深打动了他们,并认为这一切充满价值与意义。

那位博物馆的前任馆长看起来格外眼熟,仿佛是我初中时那位温柔可爱的英语老师。她对我说,我的分享像是对国际民间艺术博物馆创办者巴特利特女士(Florence Dibell Bartlett)梦想的一种“呼应”,产生了跨越时空的共鸣。她用了“echo”这个词,瞬间击中我的心灵。我眼里闪着光望着她,仿佛与一个古老的灵魂悄然相接,精神似在空中起舞。我不由想起第一天进展厅时,曾看见巴特利特女士一座小小的铜像——博物馆的导览正是从她开始的。寥寥数语,却穿越了78年的记忆。我仿佛看到当年她是如何选址,如何在博物馆山上筹建起这座国际民间艺术博物馆的。那一刻灵光闪现,像是与过去的世界接通,现实的诉求都被暂时遗忘。巴特利特女士建馆时的精神,依然活在MOIFA一代代后继者身上,人们永远铭记她。在前任馆长和本次邀请我来交流的策展人Carrie Hertz身上,我仿佛看见了巴特利特女士的身影与精神气质。

此行我不远万里,随身带了近30公斤的博物馆藏书——《中国传统蜡染精鉴》(作者:郜凯、李洁),赠予国际民间艺术博物馆,期待让世界看到贵州民族手工艺蜡染的价值,也愿这一本“蜡染微展”书成为一座连接东西方的桥梁。这本书不仅是一本出版物,更是一部珍贵的中国传统蜡染研究集成,堪称一个以实物呈现的“微型展览”。书中收录了二十幅中国苗族、瑶族、布依族等民族的蜡染、蜡画及染色半成品纹样。

我也格外珍视与博物馆深度合作的民间手艺人,这次特意带来了春燕绘制的“蓝花叙事”反绘蜡染、省级非遗传承人熊兆美的蜡画,赠予博物馆。同时还准备了国家级非遗传承人韦帮粉的剪纸、我们小馆的蓝染手帕、高玉萍老师制作的扎染、蜡染和印染书签等手工艺品,送给美国的朋友们。

巴特利特女士于1953年捐资建造了国际民间艺术博物馆,至今它已走过78年。而手上记忆博物馆创办于2018年,今年才7岁,还是一个婴儿。不知道当时为何选址于此?如今这里已经有五家博物馆,被称为博物馆山,成为圣达菲这个旅游城市一处静美的文博旅游胜地。

博物馆门前的小尖山和手上记忆博物馆门口的尖山奇像,像是与神圣民间手艺共存的灵山,都是我们的宇宙山。在博物馆的建造者来看,这非传统意义上的“宇宙山”,而是重新建构的文化意义上的神圣场所与精神领地,其所在的博物馆山在当地土著文化中一定具有神圣的意义,与博物馆里的民间艺术的宇宙观密切相关。山是神灵的居所,象征着天地人合一的仪式空间。这种观念体现了对自然的敬畏和对宇宙的理解,并将山视为连接天地、沟通神灵的通道。

自1920年代起,巴特利特女士就常到访新墨西哥州。和许多经历两次世界大战的同代人一样,她也在寻找一种弥合分歧、在不同文化间建立友谊的方式。她认为:民间艺术是世界人民之间的纽带;来自各地的传统民间艺术,正是展现这一共同纽带的最佳方式。巴特利特自称“公民工作者”而非“慈善家”。她生活在工业化盛行的年代,却始终倡导手工艺的价值。1953年,她捐资建造了由建筑师约翰·格姆·米姆(John Gaw Meem)设计的博物馆馆舍,并捐赠了自己收藏的2500多件民间艺术品,这些藏品来自34个国家,包括纺织品、服饰、陶瓷、木雕、绘画与珠宝。

我非常希望能了解更多关于巴特利特女士创建MOIFA的故事,也期待有机会与前任馆长深入对谈。如果能有她的口述史,那将是对建馆历程的重要记录,我想很多人都会期待读到她的故事。听说有一个博物馆人写了她的书,希望能拜读。另外,我对博物馆那个笑脸太阳标志也充满好奇——不知是谁选择了这个太阳圆脸?很想了解它的来源与背后的象征意义。

随后我与Carrie一同去存放新捐赠的藏品,顺道参观了纺织品处理中心。Carrie轻轻打开台子上临时存放藏品的无酸纸盒,仅从一角外露的刺绣就辨认出那是贵州惠水摆金苗族的背扇。我们转到织物存放区,架子上有一件布依族纸扎染绣蝶纹的老藏品,外面紧紧裹着塑料布以防尘防虫。Carrie当即取出并在现场展开给我们看——这是MOIFA的原始馆藏,1937年收藏于四川铜梁(今重庆铜梁)。在这件布依族纸扎染绣上遗留灰色麻线做的网格刺绣缝补,像是马桑染色。边上有几处小洞,用魔芋或者浆糊将蓝靛染的老布粘合,再用针进行刺子绣。Carrie问我有人还在做没有?农村的老人在日常生活世界都还在自然而然使用这种方法缝缝补补,我的祖母和妈妈也会做。只是现在生产和购置的各种材料的衣物太多,没有多少人会缝补自己的衣服,只有少数珍惜物的人还在缝缝补补。这是一片物尽其用的“不浪费的织物美学”。

这类工艺在我近二十年的田野调查中,常见于贵阳、荔波、长顺、惠水、黔西南望谟等布依族聚居区,在布依族三个方言区均有使用,多作为婚嫁用的“黑坝单”(床单)。黔西南的布依族还配有“花床单”(指格子花布)和“白床单”(白线苗刺绣)。四川铜梁也有少数民族聚居,包括布依族。如果三个布依族方言区都曾流行纸扎染绣床单,那就意味着历史上这一带也存在此类工艺。我们生长的年代,难以超越历史的局限,在快速变迁的世界里回望传统手工艺。然而,它们的制作过程、纹样符号、婚礼中的仪式功能以及存续于贵州大山中的记忆,应当是相通的——这些线索,或许正可用来解读这片来自1937年的古老手艺。

这时,三位年长的志愿者来到织物处理空间,从无酸盒中取出一件台江革一的打籽绣苗族服饰,正仔细端详。我走上前告诉她们,这是来自我家乡贵州的民族藏品。其中一位老人说她的侄子娶了一位美国苗族女孩,还给我看了他们婚礼上穿的民族服装,戴着银饰和尖尖帽,没有蜡染纹样,有少量的刺绣,但无法识别是哪个支系的苗族服饰。

国际民间艺术博物馆目前已收藏约15万件藏品,并仍在不断接收来自世界各地的民间艺术品。国际民间艺术博物馆的藏品大数据平台共享的是美国博物馆数据平台,建馆78年,大数据平台开通十年,已上传60%的藏品。

国际民间艺术博物馆目前已收藏来自贵州及西南地区的民族藏品300多件,这些藏品预计将以电子数据和高清图片的形式分享数据给手上记忆博物馆。我们也很乐意促成双方的合作,将来有更多机会给予这些藏品更丰富的技艺、纹样、文化史、使用族群等文化描述,还原藏品的文化身份,让更多人知道它们是什么?它们来自哪儿?它们用什么手工艺的方法完成的?谁制作的?它们使用的文化场景是什么?我称为藏品的“5个W”。整理台上临时放着三顶看似来自中国的老虎帽,应该有些年头了,上面绣着麒麟、孔雀、小老虎、鹿等图案。凝视它们的时候,仿佛它们正穿越历史,向你低吟与诉说它们的故事。

后来与博物馆教育部负责人Patricia聊天,她不仅负责MOIFA的教育项目,也在本地大学任教,本身还是一位非常出色的织布与刺绣艺人。她与我们分享了许多当地原住民的分布、历史与神话传说,我听得似懂非懂,却心生向往。每年这里会有几次召唤土著圣灵回归的神圣节日,希望明年我们能亲临现场,感受新墨西哥原住民的神圣时刻。她向我展示了她的刺绣作品,其中一件正在进行中的纹样是“Avanyu”——新墨西哥传统宗教中的原始象征“大蟒蛇”,是古老文化中“原初之水”与混沌的象征。蛇即龙,在中国也象征水与祈雨,中国原始蜡染符号中也常见此类纹样。

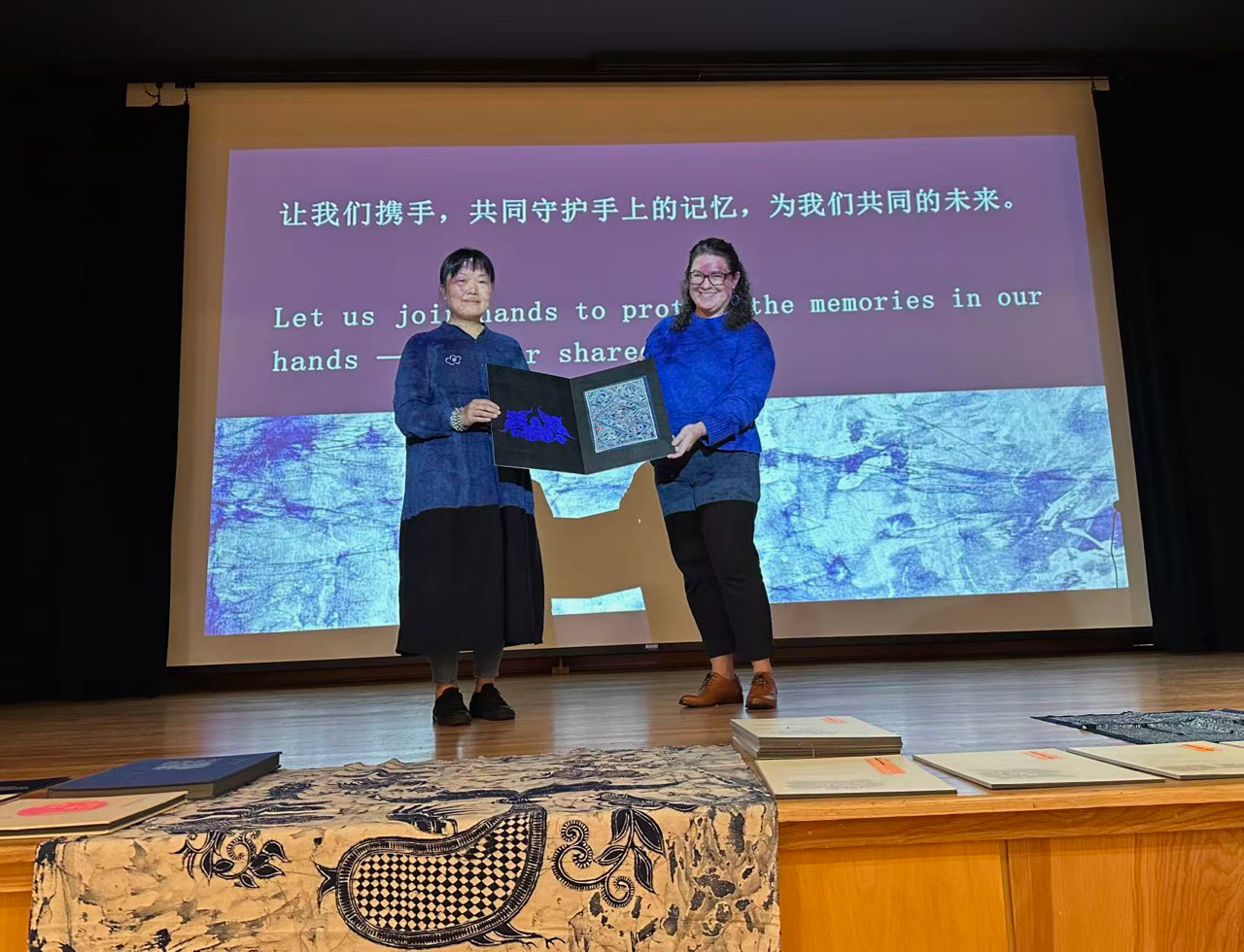

国际民间艺术博物馆执行馆长Kate Macuen接受来自中国贵州的贵阳市手上记忆博物馆捐赠藏品《中国蜡染精鉴》

贵阳市手上记忆博物馆王小梅馆长手持国际民间艺术博物馆赠送的礼物,与博物馆教育部主任Patricia Perea合影

王小梅馆长在国际民间艺术博物馆创办者巴特利特女士(Florence Dibell Bartlett)铜像前合影

纺织品保存空间临时藏品处理台

织物存放区架子上有一件布依族纸扎染绣蝶纹的老藏品

点击登录