2025-10-10 15:53:40

2025-10-10 15:53:40

浏览量:2222

浏览量:2222

内蒙古揭榜挂帅的“十大孔兑风水复合侵蚀区泥沙阻控与近自然生态修复技术集成示范”项目,与黄河缘公益基金会等单位联合组成治沙研发团队,旨在完成“阻控工程上顶峰,治沙行动迎国庆”的计划。

上篇:沙漠治理工程的艰难实施与技术创新

治沙行动启动与团队集结

内蒙古揭榜挂帅的“十大孔兑风水复合侵蚀区泥沙阻控与近自然生态修复技术集成示范”项目,与黄河缘公益基金会等单位联合组成治沙研发团队,旨在完成“阻控工程上顶峰,治沙行动迎国庆”的计划。9月19日,刚准备从榆林毛乌素沙地与黄土高原调研回京迎接香港分会筹备组负责人封帆的国务院参事、黄河缘基金会主席张红武,已指令清华大学顺义水利试验基地员工——同是基金会志愿者的李春雷、卜海州、刘德贤、卜景州、贾元水,驱车装满设备、工具与钢材,于当天21点赶到库布齐沙漠东部哈什拉川东岸的风水梁示范基地。

▲上图:哈什拉川风水梁拦沙示范工程现场

这里的沙漠是唐代后大量风沙从毛布拉孔兑西侧越过布日嘎斯太沟、黑赖沟、西柳沟、罕台川、壕庆河、哈什拉川等孔兑而向东逐渐发展形成的,高程较低,风沙强度相对减弱,经过多年治理面貌大为改观,土壤侵蚀类型已转变成以雨季水蚀为主的复合侵蚀形式。五位志愿者中有两位治沙劳模,也有两位不太适应鄂尔多斯高原沙漠环境的治沙新人,因此在这里不仅身体和心理需经历适应过程,还可进行必要的治沙准备工作。

▲上图:沿途羊群常过沙漠公路啃食沙柳

考察与方案论证

9月23日,张红武带着初步行动计划到达内蒙古水利科学研究院,讨论和商定实施方案后,吃一碗羊杂碎便立即带领李林虎、蒋雷等专家赶往风水梁基地。在内蒙古著名的“十大孔兑”(多沙支流),由于河身宽、建桥成本太高,常在河滩上直接修建公路,只在主槽修建过流设施,以提高资金效能,但此举难免影响河流行洪与交通安全。沿途可见漫滩公路防护设施遭严重水毁。

▲ 上图:风水梁示范基地附近的哈什拉川漫滩公路与过流设施出现严重水毁

多年前由清华大学、北京大学合作完成的“宁蒙黄河治理对策研究”提出,“十大孔兑”治理重在“固-阻”二字,尤其需重视“支流泥沙阻截”。在无法直接修建大型淤地坝和拦沙坝的条件下,清华大学与中国水利水电科学研究院建议修建“拦沙缓冲保路”试验工程,即在漫滩公路防护坝址设置淹没式透水桩,每根桩套上若干个汽车废旧轮胎,以减小透水率、防护桩体磨蚀,缓解泥石流冲击和地震破坏。模型试验表明,该工程可缓流阻水,有效防护漫滩公路,同时因透水特性使细沙淤积较慢,拦截的粗沙及卵石可清理利用。该技术为季节性多沙河流提供了不可替代的拦沙与泥沙处置方案,显著提升工程安全、缩短工期、节省投资并减小对防洪的影响。方琳等学者在《人民黄河》2023年第8期发表的论文介绍了这一成果,但因非水利部门主管,至今未能全面落实,以致漫滩公路水毁现象仍常见。

▲上图:基地附近沙丘严重风蚀情景

现场调研与生态发现

团队克服哈什拉川漫水桥被冲毁的困难,驱车前往毛布拉孔兑西侧库布齐沙漠腹地的示范研究基地。沿途见到羊群频繁啃食沙柳,深感“禁牧”执行困难,同时也凸显大规模种植沙柳的必要性。沙柳被当地群众誉为具有“五不死”特性——干旱旱不死、牛羊啃不死、刀斧砍不死、沙土埋不死、水涝淹不死。团队还观察到,尽管风蚀严重,沙柳在流动沙丘滑塌后仍存活,被埋的杨树树干上长满树根,展现出强大生命力。这一发现与清华大学黄河研究中心2009年提交的《黄河海勃湾水库回水变动区胡杨岛保护方案》中基于杨树根系特性的建议不谋而合。大家兴奋地直奔沙漠治理示范现场。

▲上图:夜幕下的示范工程

夜幕下的工程考察与目标确立

团队登上沙山考察夜幕下的示范工程。首次到访的蒋雷教授激动地表示,唯有在此世界独一无二的沙漠治理研究基地,才能研发出多快好省的风沙阻控工程,探索流动沙漠高大沙丘复杂地形下的治沙之路。

工程经狂风暴雨考验仍保持稳固,两侧坡度陡峭。一般研究认为沙丘坡度达34°休止角时会崩塌,但该区内许多背风坡坡度远超过34°,甚至达65°以上,因此局部沙障难免被掩埋,但风向变化时仍可显露。陡坡使未经锻炼的人员难以攀登,连“治沙劳模”李春雷也感到吃力。

8月22日团队在当时完成沙障的最高处立“广”字旗,标志工程进展,同时发现工程头部遭风蚀成坑,远方仍有更高沙峰,由此明确本次“阻控工程上顶峰,治沙行动迎国庆”的战斗目标。

▲上图:“治沙劳模”李春雷登上沙丘顶部也同样感到吃力

▲上图:阻控工程两侧深乱的脚印说明治沙人在很陡的坡度上行走不易

陡坡运料与人工苦战

地形条件是治沙工程最大挑战之一。次日现场清晰可见示范工程抵御狂风的痕迹。顶部沙丘坡度超70°,连四驱皮卡车也无法上行,只能依靠青壮人力扛背或多人抬运,将沙障组件、沙柳捆和设备等冒烈日一步步运至丘顶,甚至需互助牵拉才能就位。张红武教授解释道,从阻控工程两侧陡坡上深乱的脚印可知每一步艰难,也更清晰指向远方沙山之峰。

▲上图:两名志愿者正在沙漠中进行艰苦的治沙作业,见证了治沙人的坚韧与奉献

▲上图:坡陡状况不得不依靠青壮志愿者扛背治沙材料

▲上图:一趟趟人工运输治沙材料在另一坡也留下众多杂乱的深脚印

▲上图:库布齐沙漠治沙现场多种沙障分布情况,沙丘上遍布着多种沙障,错落有致

下篇:科技创新与多元治沙体系的构建

湍流理论突破与治沙科研基础

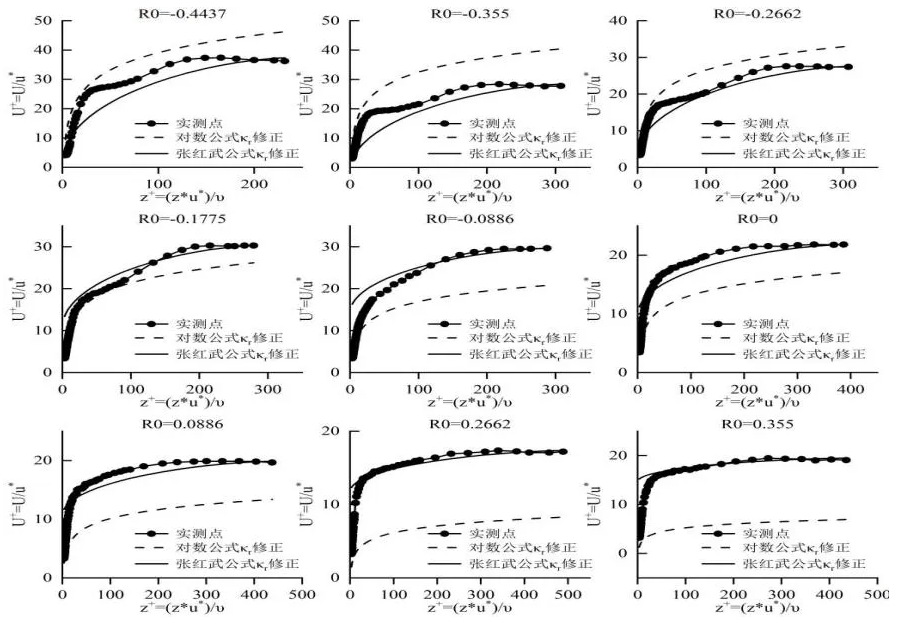

沙漠中,十多种新型沙障技术构成综合治沙工程体系,红旗在基地四处飘扬。治沙实践需科学理论指导,尤其依赖空气动力学与湍流理论。湍流被称为“经典物理最后一个未解难题”,英国学者兰姆曾言其难解甚于量子电动力学,钱学森也指出治河比发射卫星更复杂。

▲ 上图:张红武公式与经典对数公式均进行旋转修正后的比较

张红武教授1985年攻读硕士时创立“涡团模式”,解出流速分布公式,克服经典对数公式缺陷,进而解决含沙量分布公式等理论缺陷。近期指导博士生介永胜研究航空发动机旋转通道湍流问题,将旋转修正卡门常数式代入,显著提升预测精度,扩展了计算模拟适用范围。相关突破发表于《人民黄河》第10期特稿。介永胜作为新“黄河缘志愿者”,与8岁志愿者周正(乳名子阳)接受曾经有着30年新闻记者资历的文捷理事长采访时,表示湍流创新可推动治水、治沙及航空航天等领域进展,愿为国家航天国防事业贡献才智;周正则立志挑战水利最难课题。

▲上图:“小子阳”周正与介永胜博士生正接受身为资深高级记者的文捷理事长的专访

风口群桩挂网沙障技术

位于风口的工程沙障易被超标准暴风掩埋,但因风向多变,常重新显露。团队在新沙脊线设群桩挂网沙障,属透风组合高立式屏障,桩柱用铁丝或废旧信号线缠绕增强整体性,避免一般尼龙网沙障易吹倒、易掩埋问题。挂网采用尼龙材料,具质量轻、强度高、抗老化、耐紫外线、孔径小等优点。该沙障基于挟沙气流动力学原理,通过现场调试桩距、排布、埋深、挂网参数等,实现挡风抑尘、缓流限蚀,引导和分散气流,降低沙粒穿越能力,似以自然方式化解灾害。强风经此形成上下干扰、内外差异的气流,有效抑制沙尘飞扬,防风固沙效果显著,还可用于沙漠道路防风防沙。

▲上图:东北部位实施的群桩挂网组合沙障景观成为“打卡地”

▲上图:沙漠风口区实施的群桩挂网沙障(又称“挂网与高立式沙障”)

软管沙障的环保与经济优势

传统“草方格沙障+耐旱植被”模式存在制作繁琐、人工耗费大、材料易老化、强度低、寿命短(通常3–5年需更换)等问题,常未等植物成活即失效。沙柳段插成的低立式沙障也因插深不足、间距不一及牛羊踩踏而损毁。

▲上图:林草地中的羊群并不少见

团队选用软管制作沙障。理论计算表明近底0–250px气流层对地表影响显著,故采用管径250px的黑色橡塑海绵管,该材料经ISO9001认证,抗老化、耐酸碱紫外线,恶劣气温下寿命达30–50年,且破损后仍可发挥作用,实际寿命更长。软管可回收重复使用,待沙柳生长3–4年具抗风沙能力后即可拆除移往他处,显著降低成本。软管可铺成互连方格、圆形或借助铁丝交叉成“8”字形环形沙障,环中实施塑料瓶插柳效果更佳。即使管径小、外表光的废弃软管制成多种形式沙障,也不易被沙埋。

▲上图: 在沙源区铺设管径250px的软管环形沙障(右下角为小环沙障)

▲上图:废弃的消防软管制成的方格沙障

▲上图: 在沙源区铺设管径小外表光的软管方格沙障

沙漠附近农民春季用玻璃瓶装水插柳埋入土中,使沙柳枝45–60天内获生长所需水分,逐渐存活,但被权威认为局限性大、“只是一个故事”。团队受启发改进为“塑料瓶插柳”技术。“柳”指耐水湿、干旱、瘠薄、沙埋、风蚀、盐碱的沙柳(又称沙枊),具极强抗逆性与固沙能力。《科学百科》称其成枝7年后易枯,但团队考察哈什拉川时发现无人过问、频遭啃食的沙柳林,一株占地150–200平方米的沙柳并不少见,周围未见枯枝。

▲上图:矿泉水瓶内沙柳枝布满分蘖根系

我国古代有清明插柳习俗,西北沙柳更需4–5月种植。但团队4月20日在沙漠洼地所插上百沙柳枝仅成活1枝。8月中旬决定在示范现场实施改进技术:塑料瓶(矿泉水瓶或大容积饮料瓶)装水插入沙柳枝,埋沙前在瓶盖以下瓶肩开4个25px直径洞口(洞口周边剪多条缝利于后期生长);两侧口插柳枝,利用瓶内水分维持春季发芽,另两洞口助根系分蘖外扩。因信心不足未认真选枝,且忙于处理险情,18日剪下的柳枝延至21日才用10个矿泉水瓶在“8”字形软管沙障中实施。

▲ 上图:小环软管沙障中的沙柳成活了!右图已见瓶口以上柳枝两侧长出根系

9月24日10点,张红武指导志愿者用新购橡塑海绵管将“8”字形沙障改为大环径环形沙障时,意外发现1个月前所插沙柳竟成活,以瓶计成活率达90%。他兴奋地向基金会与揭榜挂帅办公室报喜。小心挖开可见瓶口以上柳枝两侧长出根系,瓶内布满分蘖根系。团队意识到适当补水可确保成活,在无法人工补水处需加大塑料瓶容积。

该技术比玻璃瓶插柳操作方便、成活率更高,避免沙柳发育受玻璃瓶口制约,且塑料瓶更易降解,为生物降解塑料污染提供解决途径。

▲上图:李林虎正高检查成活率后往矿泉水瓶内补水

乱石沙障的自然理念与工程应用

乱石指散乱、不规则、大小不一的天然石,无需加工,其自然质感、色调与美感可增添自然气息,常用于传统园林。在科技领域,乱石在河流动力学中属粗颗粒泥沙,在计算机代码中可喻指不规则、难预料的问题。

乱石强度高、硬度大、耐久性强,重量大且耐风化,能有效抗风沙。这种结构增加地表粗糙度,降低风速,固定沙粒。在植被稀少但石料较多的治沙基地,可就地取材按“自然为美”理念制作“乱石沙障”(近河沙漠可用卵石),比西部道路两侧石材砌方格状“石头沙障”成本更低、实施更易、寿命更长、风沙摩阻效果更好,对气流带来的草树种具掩护和改善生境作用,并能自然融合周边环境。建筑余料稍加工或转变理念后,也可成为人造“乱石”加以利用。

▲上图:“乱石沙障”实施初期

不断创新治沙更有望

在沙丘坡度较陡的客观情况下,有些沙障难免局部被掩埋,影响了风沙阻控效果。为此,根据空气动力学原理,在两块建筑板制成的“陡坡沙障”工程顶部,加盖约50 cm宽白花铁皮片作为导风片后,两侧边缘向下微伏,试图通过改变空气流动状况来引导气流。现场初步试验看出,该创新措施颇能通过干扰效应影响迎风坡的流场,迫使底部悬沙运动轨迹转向,导致底部沙粒易被气流吹走,显著减少工程附近的沉积量。试验非常成功的同时,揭榜挂帅项目首席科学家进一步思考的问题是,在如此肆虐的沙漠风暴面前,还必须认真解决该导风片与顶部沙障如何连接牢固的难题。

▲上图:沙基地全景,红旗在沙丘间飘扬,远处能看到不同类型的风沙阻控工程

此外,在治沙现场,经常看到空矿泉水瓶内侧出现很多水珠,遂采用有机玻璃管开展了“冷凝成水治沙”技术试验。午间利用温差与相对湿度变化使空气中水分凝结。夜晚低温使水分凝露,次日蒸发;温度降至露点以下则凝结成水滴,试图利用其成为沙柳等植物成活的保障。这项技术彰显废旧物品在生态治理中的价值,遵循了“因地制宜、废物利用”原则。眼下研发团队正在攻克如何找出持续和经济可行的集水途径。

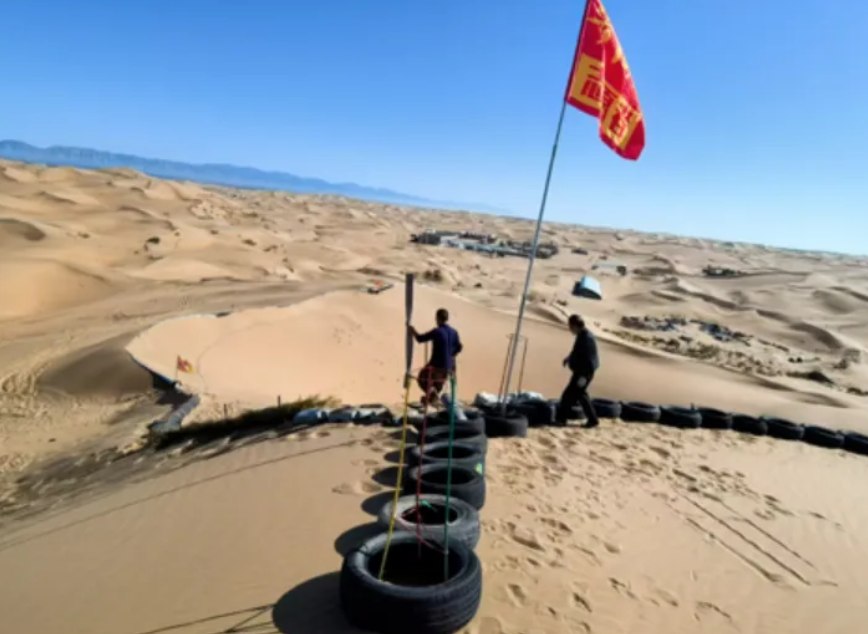

当风沙阻控工程修建到沙山高峰时,地表风沙已足够大,在这里最为关注的难题不再是风沙堆积在阻控工程顶部堆积的问题(亦即并不需要刻意追究工程顶部表层阻力系数是否最小),而关注阻控工程在顶峰狂风强烈吹蚀下能否稳定的问题。为此需要换成工程底部大和重力相对较大的普通汽车轮胎,沿拟定工程线紧密排成沙障。通过灵活设置挡护木桩(打入沙中1 m)后,再采用信号线将轮胎与木桩相互连接系牢即可。可以看到,沙丘连绵起伏,治沙设施有序分布,红旗飘扬,金属支架与沙漠色彩对比鲜明,植物群点缀其间,呈现生态修复希望。昔日的流动沙丘已被分割包围,“黄河缘志愿者”旗帜宣告当年的不毛之地正重现生机。

▲库布齐沙漠治沙场景,近处排列着轮胎沙障,两名工作人员正在作业

库布齐治沙基地展现了一幅工程技术与风沙抗争的壮阔图景。沙障根据沙丘走势、风向规律精心设计,形成综合防护系统:从沙山顶峰的“轮胎沙障”过渡到“沙柳捆沙障+风片组合沙障”“挂网与高立式沙障”,下延至沙丘底部的“软管环形沙障”“橡胶管方形沙障”“乱石沙障”“插柳沙障”及“低立式沙柳段沙障”,有效削弱近地面风沙输沙量。如今沙柳等植物在塑料瓶与软管护卫下顽强生长。

▲上图:库布齐沙漠治沙示范基地全景,红色“黄河缘志愿者”旗帜矗立在沙丘之巅

基金会主席带领志愿者在“双节”看望96岁高龄的费祥俊老师时,当听到研发团队“治沙行动迎国庆”获得成功的汇报后,刚在我国水利权威期刊发表“黄河下游河相关系及其泥沙输移的量化表征方法”的他多次说:“我也要去治沙漠!”对此,志愿者们更加受到鼓舞!

▲上图:96岁的费祥俊老师也要治沙漠

作者:文捷(黄河缘基金会理事长)、李俊龙(黄河缘志愿者)

点击登录