今天,2025年8月24日,我们能聚集在这里纪念二战和抗战胜利八十周年,这是我们前辈数以千万计先烈,浴血奋战,抗击日寇,用生命换来的和平,我们怀着深沉的心情,缅怀他们,并致以崇高敬礼!

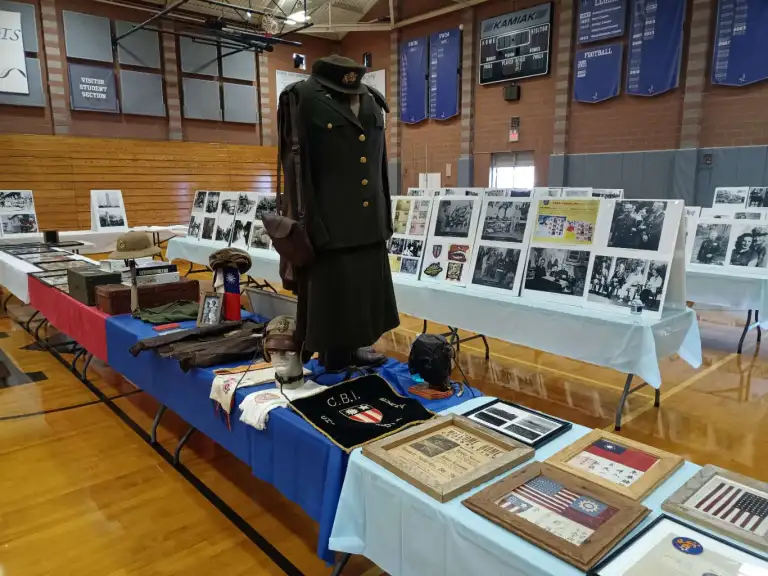

今天,我们能在此重温抗战惨烈史实,先烈奋身血战英雄史诗。诚挚感谢桑宜川先生,精心竭力,四处奔波,搜集500余张,有关抗战历史珍贵文献影片及实物,来西雅图会展。形象地有力地见证了在中华民族危亡时刻,中国军民浴血抗战十四年的英雄史实;见证了中华民族被日寇侵略的血海深仇;见证了美国飞虎队协助我国、携手、并肩抗击日本侵略者的厚谊深情。桑宜川先生为和平、反战事业立功立德,国家铭记他,民族感谢他。

今天,在座的来宾观众,我可能较多数朋友要年长些。我是亲历了抗战逃难,那是1945年暮春,我祖父挑着担子,是我们的食物,餐具杂物等。母亲的担子,前面筐子里坐着快一岁的妹妹瑞华,后面装的是衣物等。祖母自己背着布包,曾祖母搀着我。我们和很多难民在江南乡村小路上,默默擁挤向前,一边是小河,一边是玉米和甜芦籔农地。我难忘,永远难忘,那天下午,日本鬼子飞机突然来袭,只见三架黑飞机轰然俯冲下来,向难民扫射。难民有的钻进玉米地里,更多的跳进河里,只听得有人喊“没命啦!没命啦!”后来听说,有死有伤,邻家小哥被弹片削掉一只耳朵。此情此景刻骨铭心,我写在我的文章里(《童年记忆——逃难》)。

今天,要讲的是我两个舅舅的故事,一是母亲小哥董作凡,他是上海唐山中学高三毕业生,准备入学上海交大。 1937年“八、一三”淞沪会战时,眼看各路援军与日寇血战,他热血沸腾,怒火中烧,不辞而别,奔向抗日前线。我母亲对我说过,不见小舅回来,外婆就有母亲陪着她到各处寻找,后来还是同去参战的同学家得知,他们齐赴战场打日本鬼子去了。外婆虽然深明大义,但总念着小舅。我记得1949年7月,她病故前始终没有小舅音信,时常暗暗流泪。直到1968年夏,我回上海母亲家生孩子,尚未满月,一天二舅母来,带来一封给我母亲的信,是小舅 写给我母亲的,是他在战争中伤势危急时写下的,一封走了几十年的 迟到的信,告知他当时在沪投奔了十九路军,与日寇血战,直至抗 战胜利前夕诸事,在那风声鹤唳的年代,母亲害怕,不知藏于何处安全。不日,待我满月,就带着孩子返杭了。遗憾的是此信不知去向。

下面讲讲关于小舅陶聲湛投奔中国远征军的故事。1991年5月1日中午,有人敲门,我打开一看,来者是一中老年者,他问“是 莹华吗?”我说是。他说:“我是小舅陶聲湛,我从台湾来。”我即请他进屋。他说 :“49年离开上海去台至今已四十余年,这次回来看望家人,去了成都,北京,得知你们在杭州,我特来来看你们。”相见欣喜之情难以言说。就此,我们有去台湾看望小舅家人,得知当年他在四川江津德恩念高中,,想起1939年8月19日,日寇疯狂轰炸嘉定,城中火光冲天,百姓伤亡无数的惨况,胸中犹然升起一股仇恨的怒火。在川的东北逃亡学生热血沸腾,响应“一寸山河一寸血,十万青年十万军” 的号召,奋勇参战的激励下。他,一个血性青年应肩负重任,为国扛枪杀敌保家乡。1944年初,他即义无反顾,不辞而别,投笔从戎,奔赴重庆,参加了中国远征军。他们如何飞越驼峰,抵达印度,厉兵秣马,三度鬼门关,飞越野人山等等经历。

当我问及骇人听闻的“野人山”之情时,他说:“1945年4月,他们奉命扎营在野人山原始森林区,那里猿啼虎啸夜夜可闻,猿猴成群与之夺食。蚂蚁吃人虽未见,但绝非不可能,看到与人等高露出地面的蚂蚁窝巢,令人毛骨束然悚。森林里落叶盈尺,蟒蛇遍地,一旦遇袭,躯体化为乌有,确属极多之事实。这里最可怕的还有大小不等的蚂蝗,大的有如钢笔,小的似针蓖,它的身子大小变化由之,钻入人体内毫无知觉,但可吸血致人死,常有人回来脱去衣服,发现一个小红点,可以拽出一条大蚂蟥,恐怖至极。”听得我心惊肉跳。

他作为战车兵,接受美军严酷的魔鬼训练,为支援芷江决战,再作新科训练,加速转换为汽车兵,通过最惊险的“三闯鬼门关”的考試,成为合格的汽车兵。他们紧接着驾车出发,昼夜不停,历尽艰险,如“二十四拐”,长途奔驰,往返输送军备物资到芷江前线,保障决战所需。中华民族存亡绝续之际,民族英雄血战到底,终于大败日寇,迎来了十四年抗战的胜利!

2016年是小舅九十华诞寿辰,为此我写了文章《不可忘却的历史——中国远征军战车队一兵陶聲湛的故事》,为其寿辰之礼,也借此表达对可歌可泣的中国远征军英雄们的缅怀和敬意。我写好文稿即寄给在台湾的小舅,当他接到文稿,即刻将文中不当之处,一一作了修正。可见其认真细致又严肃的作为。

我还得讲一讲我的同事,数学教研员斯雅珊老师的故事,她的丈夫是抗战时杭州笕桥航校飞行员,在一次空战中牺牲。当时,他们新婚不久。对此,胡兰成的《今世今生》中有写。她丈夫血洒蓝天,是为国捐躯的英雄,在那特殊的年代,她成了“反动军官太太”,她的人生经历之难,无需多言。文革时,我暗中劝说学生撕去贴她的大字报,不要批斗她。她已退休,但仍在研究数学教学,一辈子心血奉献给了教育事业。

时间飞逝,一晃已是80年前的事了,抗战胜利后,是父亲将我们从逃难之地,浦东南面乡下的韩家花园接回家。那时祖父正忙于庆祝胜利之事,请裁缝来到家里,缝制特大的旗帜,有两张八仙桌那么大的青天白日满地红和青天白日旗,还有好多面小红旗。

我记得清楚地记得,那天上午,两面大旗高高插在大院大门前,我们全家人人手举小红旗,还有很多邻居,纷纷站在田埂小径之上,仰望天空,等待空军飞机来,不一会儿,就听到飞机轰鸣聲,霎时间,一队队飞机来了,飞得很低,可以看见飞行员,有的对我们还举手,那时浦东大道北侧没有高楼,只见蓝天上飞机飞驰,地面上红旗飞舞,欢呼声响成一片,“胜利啦!胜利啦!”此情此景历历在目。

回忆往事,为纪念抗战胜利,我记得第一次是1956年秋,我在上海建平中学念高一,学校举办了纪念 “一,二九”运动暨抗战胜利十周年大会。我们校合唱团演唱了《黄河大合唱》、《松花江上》,话剧队演出了活报剧《放下你的鞭子!》我饰演剧中“香姑娘”。演出感动了同学和老师,尤其是经历过抗战的教导处主任,他说他流泪了,想起了逃亡的关内往事。教语文的辜老师激动地拉着我手说,他就是学生抗联剧团的团员,就此他成了我们队的指导,曾带我们去上影厂参观。第二次我参加《黄河大合唱》是在美国西雅图,为纪念抗战胜利七十周年的2015年,隆重演出。

今天,在此,我们举办庆祝抗战胜利八十周年图片展,我们举杯以酒祭奠民族英雄英灵、忠魂,永垂不朽!铭记历史!勿忘国耻! 维护世界和平!

(2025年8月24日初稿、2025年9月5日修改于美国西雅图)

作者:万莹华,上海人,1964年毕业于华东师范大学中文系,执教于杭州师大中文系三十余载,教学与研究外国文学与外国戏剧。曾任浙江省外国文学研究会秘书长,浙江比较文学研究会会长,浙江省作协会员。发表论文三十余万字,专著《外国戏剧史观》、《外国文学史新编》、《世界文学名著连环画》文字编辑之一,选编外国名著中篇,短篇及散文卷。发表的散文、译文见花城、文汇报、世界日报、中华商报等,现任世界微型小说研究会美国分会副会长。

以下图源:西雅图中文电台

2025-09-08 23:49:29

2025-09-08 23:49:29

浏览量:1173

浏览量:1173

点击登录