2025-01-13 15:42:30

2025-01-13 15:42:30

浏览量:2286

浏览量:2286

黄河治理历经艰辛,从山西古贤水利枢纽到山东利津水文站,水利工程助力调水调沙。如今黄河安澜,未来还需持续努力,借助科技与工程,实现水沙平衡,守护黄河健康生命。

山河四省的人们,对黄河的感情可能很复杂。黄河干流强大的水流和泥沙输送能力,对华北平原的形成 功不可没。但当人们在黄河之畔定居繁衍时,却发现黄河带来的不只是福祉,还有“三年两决口,百年 一改道”的可怕灾难。治黄,就成了困扰中华民族几千年的大难题。时至今日,黄河工作者们一面总结 历代经验、一面进行科技创新,对黄河自泥沙产生到输移入海的全过程进行综合治理。在此过程中,一系列水利工程也在黄河中下游涌现,它们是不可或缺的吗?它们对黄河产生了怎样的影响?黄河未来 可以实现安澜吗?

黄河怎样成就过我们,就曾怎样考验过我们。这条桀骜不驯的大河,一方面,其下游如摇摆不定的鱼尾一般,在千万年的光阴中,塑造出广阔的华北平原,将黄土高原的泥沙搬运下来沉积成万顷良田,养活了一代代“面朝黄土背朝天”的人。另一方面,它的阴晴不定所造成的滔天洪水,又一次次将自己的丰功伟绩连带人类痕迹一起埋入泥沙,民谣里唱的“开封城、城摞城”,便是鲜活的例子。历史上有明确记载的黄河大改道共有26次,对近代黄河影响最大的一次改道就发生在并不遥远的150多年前--清咸丰五年(1855年),黄河在河南兰考铜瓦厢决口,从横穿江苏北部汇入黄海,变为斜插山东西北注入渤海,直至今日。

中国人与黄河,在几千年间的不断博弈中,都已深深烙入彼此的基因。为中国永远无法磨灭的记忆,而它作为一 条自然河流,也不断被我们所塑造管控。

希望黄河安澜,是世世代代中国人的 心愿。然而这条全世界携带泥沙量最高、 水沙比例最不协调的大河,历史上“三年两决口,百年一改道 ”,以善淤、善决、善徙闻名。我们这种“只欲享其利、不愿取其害”的心愿有可能被满足吗?

“中国七大水系里,治理黄河,需要解水与沙的二元高次方程,其他河流的治理基本只考虑水这一个因素就行。”黄河勘测规划设计研究院有限公司的首席科学家张金良如是说。而这也决定了治理黄河与治理其他水系完全不同的思路,那就是,如何调节黄河水沙比例,排沙减淤,保证下游河床不抬高,这个目标的权重要远超其他问题,比如航运、发电等等。

那么黄河水沙关系这道二元高次方程,究竟应该如何求解,目前解得如何了呢?带着这样的疑问,我从山西黄河畔开始,一路走到了山东黄河入海口。

山西:未来的古贤水利枢纽,黄河调水调沙的骨干枢纽

我的第一站是山西省临汾市吉县,著名的壶口瀑布就在县城西边直线距离约20公里处。壶口瀑布的雄浑磅礴、一往 无前,已然成为了黄河乃至中国的代表符号,吸引了无数游客前来观赏。许多人还会为从山西侧还是陕西侧,更能体会到它的景观壮丽和气势宏伟而争论不休。然而人们十有八九都不会想到,他们眼前的壶口其实早已不是一个纯自然景观了,瀑布

的状态与上游480公里处的万家寨水利枢纽息息相关。

“自从万家寨水利枢纽建成后,壶口瀑布的水明显清了不少。”常年拍摄壶口的吉县摄影家协会主席刘宏达说,“而且想要拍到水量巨大、气势不凡的壶口,有一个简单的诀窍 —— 只要万家寨泄洪,48小时左右,洪峰就会抵达壶口。”

2002年建成的万家寨水利枢纽,是山 西“引黄入晋”战略的起点。虽然山西紧 紧依附着黄河,但由于黄土高原地势高、 黄河地势低,就造成了当地人常说的“河 从脚底流,守着黄河用水愁”的局面。如今万家寨每年可为山西提供约4亿—5亿立方米的黄河水,虽不多,但是可解太原、大同、朔州三地燃眉之“渴”。除了调水,万家寨水利枢纽每年还有一个重要任务,就是配合下游小浪底水利枢纽“ 调水调沙”,增大下泄水沙量。因此每年调水调沙时期,也是壶口瀑布的绝佳观赏期。

不过我此次来到吉县,并不是为了壶 口瀑布,而是前去探看未来黄河中下游最 重要的水利工程之一——古贤水利枢纽,这个早在上世纪80年代就已规划的项目,在今年7月正式进入建设阶段。

古贤水利枢纽的坝址,位于晋陕大峡 谷中段,距离吉县县城约30公里。从吉县开车前往古贤,车子在典型的黄土高原塬、墚、峁地貌上穿行。但眼前却看不到多少黄土,目力所及,地表大都已被植被覆盖,道路两旁,吉县的特产苹果已结满枝头。这满眼葱绿,是黄土高原常年水土保持工作的成果——通过退耕还林,加上大量修建淤地坝(一种在黄土高原丘陵沟壑区各级沟道中兴建的缓洪拦泥工程), 黄委会提供数据显示,潼关站近20年平均输沙为2.0亿吨/年,对比上世纪50年代16亿吨/年的数据已大幅度减小。

今年8 月本刊记者去古贤工程现场实地采访时拍摄的场景,画面左侧为陕西宜川县 坝址施工区。摄影/王彤

古贤水利枢纽最初规划的位置在壶口下游,但为了保全壶口瀑布这个中华文明的符号性景观,最终将库址定在了壶口上游约10公里处。当它建好后,沿岸可形成200公里长的绿水青山带,改善两岸生态环境、地下水环境和区域小气候,晋陕大峡谷中的黄河蛇曲国家地质公园也将增加“高峡出平湖”的美景。黄河蛇曲国家地质公园,还有一个更为人所知的名字“ 乾坤湾 ”,是我国河流中规模最大、最密集,发育最完好的干流峡谷型蛇曲群。

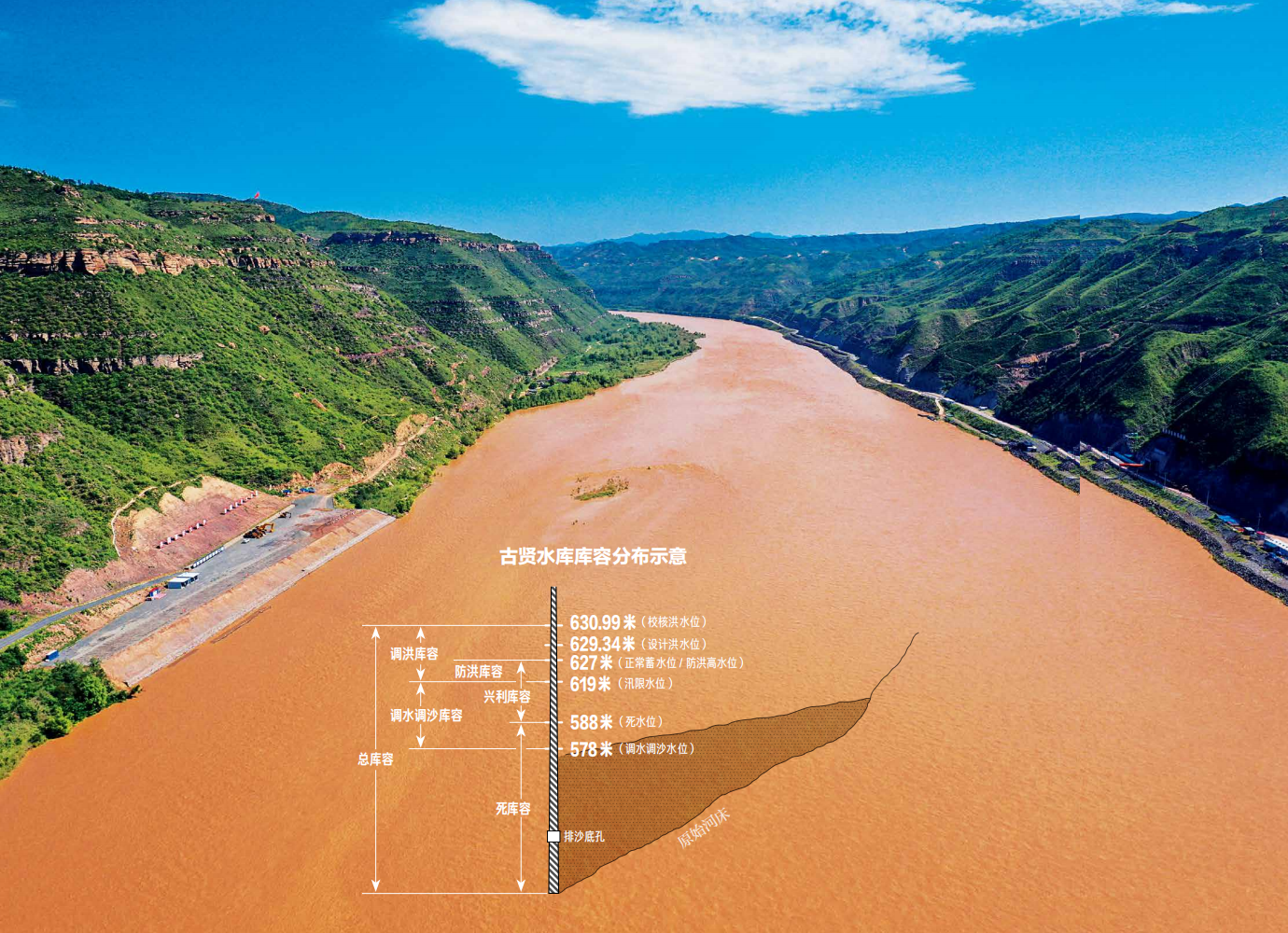

站在古贤水利枢纽库区的位置,能够真切地感受到未来这座超级工程的庞大体量。在对面高高的山顶上,有两块牌子写着两个数字588、627。那里将是未来水库蓄水的水平面。627米是水库正常蓄水位,588米是水库死水位。想象着未来水库蓄水后的场景,那一刻真觉得自己就像一只“库底之蛙”。

古贤水利枢纽计划总库容约为130亿立方米,调水调沙库容为 35 亿立方米,这意味着它将比小浪底水利枢纽拥有更为强大的调控能力。张金良是古贤水利枢纽的总设计师,他介绍道:“古贤相比小浪底、三门峡,就像把黄河调水调沙系统从Windows98升级到Windows10一样。”

国务院参事、清华大学长聘教授张红武近些年主持完成了“十三五”国家重点研发计划专项“黄河下游河道与滩区治理研究”项目,他的团队研究认为古贤水利枢纽对维护黄河健康生命,助力黄河流域生态保护和高质量发展将起到战略性骨干作用,在全河水沙调控体系中具有承上启下、难以替代的重要地位,特别是对其下游调控能力强大:“该工程在黄河主要来沙期泄放高效输沙流量,可显著冲刷小北干流(黄河龙门镇至潼关河段),促使三门峡库尾的潼关高程降低1.3米,导致渭河溯源冲刷至泾河口附近,减轻渭河下游严峻的防洪压力。此外,未来汛期若对古贤入库洪水分级控制,降低三门峡水库滞洪水位,即能减少三门峡库区滩地淹没损失与滩库容损失,从而使三门峡水库重新发挥大型骨干水库的调控作用。一旦中游古贤、三门峡和小浪底这3座大型水库联合运行,即可发挥1+1+1>3的效果。”

河南:三门峡到小浪底, 调沙理念步步更新

黄河在河南奔流700余公里,经过最后一段陡峭的豫西峡谷,终于在洛阳市孟津区铁谢渡放开束缚,任性地涌动在平坦河床上,形成典型的宽浅河道,就像是在漫长的旅行后松下了一口气。水速的减缓让黄河泥沙迅速堆积,并向下游扩展,形成桃花峪以下的千里“地上悬河”。历史上,悬河曾给黄河下游造成了无尽的麻烦,同时也成就了无数经典的治黄故事。

行至现代,河南的黄河治沙史主要被三门峡与小浪底两座水利枢纽工程接续。

1960年,新中国在黄河中游干流上修建的第一座大型水利枢纽 —— 三门峡水利枢纽正式投入使用,并被寄予厚望。人们希望可以借助它336亿立方米的堆沙库容将黄河泥沙“一拦了之”。但事实证明,当时人们严重低估了黄河的携沙能力,仅1年半时间,三门峡水库就淤积了15亿立方米泥沙,三年内,上游渭河河床被抬高半米,直接威胁到西安的安全。水库运行不到6年,泥沙淤积致库容损失达35亿立方米。

那么,通过修建水库来治理黄河泥沙问题的路径真的无法走通吗?北京大学环境科学与工程学院长聘教授李振山表示:“水库作为调蓄洪水的主要工程措施之一,通过水库调控天然水沙过程,塑造协调的水沙关系,其实是改变黄河水沙不平衡关系的有效途径。”

只是当初人们想要对黄河泥沙“一刀切”的想法并不现实,三门峡水库最初的设计和运行,都因缺乏经验而存在失误。为了弥补失误,三门峡水库后来进行了两次改建,增加了泄流排沙管,水库运行方式也从“蓄水拦沙”升级为“蓄清排浑”。

所谓“蓄清排浑”,是指不再追求对泥沙“ 清零 ”,转而追求一种“ 冲淤平衡 ”,通过设置专门的排沙装置和排沙期,采用“ 拦 ”“ 排 ”结合来处理泥沙。这一泥沙治理思路,基本解决了当时来沙量较大情况下三门峡水库库容快速淤损问题,并在后续小浪底等水库设计中,得到了进一步的应用和发展。

2001年主体工程全部竣工的小浪底水利枢纽工程,在“蓄清排浑”、“拦”“排”处理泥沙的基础上,发展出了全面“调水调沙”(即“蓄清调浑”)理念:在调沙期“小水拦沙,大水排沙”,利用上游水库群的高水位,合力制造“人造洪峰”,靠强劲冲力实现库区有冲有淤,同时把下游河道中的淤沙尽量冲起来输送入海。

从技术原理上看,“调水调沙”并不难理解,然而在实操中,却是个异常复杂的问题。每年人造洪峰的流量要多大?冲多久?在什么时间冲?这些问题都直接关系到能否达成“调水调沙”的预期效果。此外,还要考虑下游河道与滩区良性治理以及生态、农业生产、生活供水等各种错综复杂的问题。

根据前辈治黄人对下游河道输沙规律的研究,以及多年水库调控实践摸索出来的经验,小浪底水库调水调沙的流量应2600—4500立方米/秒之间,一般不小于3000立方米/秒,黄委会黄河水利科学研究院教授级高级工程师张防修解释说:“如果低了,冲刷效果不好,高了的话,则会出现漫滩。”

再举个例子,如果单纯考虑库区冲刷效果,每年小浪底水库放水应该多排沙;但如果含沙量过高,就会导致下游河道淤积,影响河道的生物栖息地。小浪底水库刚开始“调水调沙”时,经常会出现严重的“流鱼”现象,即由于排出的沙水密度太高,使得水中的溶氧量下降,导致鱼儿因缺氧被“呛”死。为了尽量避免对鱼类的损害,调水调沙下泄的最大含沙量不能超过某一临界值。目前小浪底调水调沙的最大含沙量为359公斤/立方米,是2004年花园口水文站测出的。2021年开始,黄委会实施“数字孪生黄河 ”工程,在调水调沙时借助无人机、无人船、摄像头、视频监控、含沙量在线监测等技术手段,进行实时监控,对调水调沙全过程进行精细化模拟。

每年小浪底水库调水调沙时制造的“ 人造飞瀑 ”,总会吸引成千上万的游客前来观赏。当游客们醉心于那壮观场景时,他们不会想到这飞瀑的形态、颜色、密度、速率、时长……每一滴泥水里可能都包含着“科技与狠活”。

就是在这样的“ 精耕细作 ”下,从2002年7月首次启动调水调沙至今,小浪底水库交上了一份令各方都相对满意的答卷。根据黄委会的数据,小浪底水库至今总计冲淤21.6亿立方米泥沙,让下游主河槽高度平均下降了3.1米。

这对黄河下游悬河的治理,起到了很大的作用。常年关注黄河问题的河流地貌专家,中国科学院地理科学与资源研究所研究员尤联元说:“黄河下游河南高村以上段是典型的宽浅游荡型河道,该段加上与之相邻的下方过渡段,都是属于‘宽河段’,最难治理。河道被冲深,同样的洪水,就不容易漫滩。”而且河槽的下切又会使河道变深变窄,研究显示,相较宽浅的河道,窄深河道的输沙能力也更强。

山东:造陆趋缓,补水继续

不过经过22年的冲刷,黄河对下游河槽的冲刷也基本走到尾声。在黄河干流最后一个水文站——山东东营利津水文站,工程师邢西金向我们展示了水文站测得的黄河年径流量、年输沙量变化图。从图中能够看到,调水调沙伊始,黄河输沙量陡增,但随后逐年降低。邢西金说:“在调水调沙初期,河床下切幅度大,但经过20多年的持续调水调沙,从利津断面看,河床基本稳定,呈现出水沙平衡状态了。”

黄河输沙量偏低,对山东,特别是东营来说并不是所期望的事情。因为山东,是黄河泥沙最大的受益者。自1855年改道山东入海,百十余年里,黄河在以垦利区胜坨镇为顶点的三角洲上,为山东造陆3000多平方公里,让胜利油田从海上油井生生变为陆地油田。而今入海泥沙大幅减少,会让黄河造陆的脚步明显放缓,甚至未来可能出现岸线蚀退等严重生态问题。针对这一情况,清华大学提出了一个解决方案:当泥沙资源的重要性凸显时,可不断降低三门峡等中游水库排沙底孔,巧妙地为下游河道及河口供沙补沙,同时还可有效恢复水库自身拦沙库容,综合效益显著。

虽然黄河泥沙为山东造陆的故事暂时休止,但20多年调水调沙给河口带来的生态补水,还是激活了整片河口三角洲湿地。黄河口曾属于严重缺水地区,年均降水量500毫米,但蒸发量高达1800毫米。上世纪八九十年代,由于黄河经常断流,导致河口无水可补。但调水调沙后黄河水就可以通过人工挖掘的引水渠引入湿地,同时还可以利用围堤将水储存起来,留待后续补到湿地里去。

自从小浪底水库开始调水调沙,加上黄委会近年来对河口生态补水的政策倾斜,稳定持续的黄河水被不断补充进湿地。尤其在2018—2021年,连续4年每年都有大于300亿立方米的水量入海,远大于下游输沙与河口生态所需水量总和,更加促使湿地生态的改善立竿见影。黄河三角洲这片1530平方公里、中国暖温带保存最完整、最广阔、最年轻的湿地生态系统,越来越生机勃勃。作为全球众多鸟类迁徙通道的交汇处,河口三角洲还被观 鸟爱好者亲切地称为“ 鸟类国际机场 ”,每年迁徙经过的各种鸟类多达600万只。2024年7月,黄河口三角洲湿地被列入世界自然遗产。

黄河水利出版社在2007年曾经专门出版过一本书,名为《河流生命论》,里面曾明确提出“河流生命”的概念,要将河流视做一个生命体。书中不少内容在今天看来仍然非常超前。其中的一个重要观点,是由时任黄河水利委员会主任、现中国水利部部长李国英提出的,他说:“维持河流健康和生命首先要维持河流的基本水量。”具体到治理黄河,就是要保证“堤防不决口,河道不断流,污染不超标,河床不抬高。”曾经的理想,似乎已经变成了现实。

黄河水沙二元高次方程, 未来能否被完美解答?

从山西到河南再到山东,沿途看到的黄河一片安宁,处处显现着自然的宏大,却让人感觉不到丝毫的危险,眼下的黄河已经很难再和古书中那条肆意泛滥决口的害河联系在一起。特别是目前沿黄各省区纷纷修建起黄河旅游公路,让黄河中下游看起来越来越像一条风光无限的景观带。

张红武指出,在如今的情况下,还可借助黄河下游“悬河”态势,利用引黄济冀、引黄济津、引黄济青等现有输水通道,相机引黄河水自流,向华北、胶东大规模供水、补水,华北缺水得到补给的同时,多途径配合使用,又可显著减轻华北地面沉降的地质灾害影响,其经济、社会与生态效益极其显著。

华北电力大学教授彭杨,研究方向为流域水沙资源优化调控,她认为对于黄河下游宽河段河情复杂,输沙效率不高的情况,也有行之有效的解决方法:“建议采取国家重点研发计划‘黄河下游河道与滩区治理研究’项目提出的方案,将群众为保护滩区耕地村庄,自修自守的土堤,改建为结构更坚固的防护堤;由已完成标准化建设的大堤构成第二道防线;再将大堤与控导工程的连接道路加固升级成格堤(一种格状堤坝),形成‘三堤共存’局面。同时以‘平顺护弯、以弯导流’为原则,利用新型护岸技术实施流路控导、主槽输沙能力提升工程,再在全被划为基本农田的滩区边沿实施保滩工程,形成‘槽滩共治’的局面。”

那么,几千年来中国人与黄河泥沙的博弈,至此已经获得了完美解答吗?黄河从此会一直安澜下去吗?

张红武表示:“实事求是地讲,即便是受特别极端天气影响产生的特大洪水, 经过在河南境内已建的小浪底、三门峡、故县、陆浑、河口村等水库拦蓄后,即使按现行对特大洪水的保守设计和防洪调度方案推算,下游洪峰流量依然不可能大于1958年洪水(当年没有水库拦蓄且下游堤防远非今日可比,这场世纪大洪水不分洪照样安然入海)。而且近 20年来进入黄河下游泥沙量已减少约88%,‘沙多’这个病症明显减轻,未来黄河治理难度当大为减小,故应该承认根治黄河,确实不是梦幻。如果以后古贤水利枢纽建成运行,再加上中游末端的桃花峪洪水控制工程已有望早日立项,黄河下游防洪安全更是无忧。若再对山东窄河段过于碍洪的卡口扩宽,即可显著增加过洪能力,减轻上游防洪压力,解放蓄滞洪区和部分滩区,所产生的系统性综合效益难以估量。”

张金良也充满乐观:“黄河未来要建 成‘七干四支’骨干水库组成水沙调控体系,目前四座支流水库已经基本建成,七座干流大型水库还差三座,一座是古贤水库,后面还有碛口水库和黑山峡水库。等这些干支流的水库全部建成后,就会形成一个完备的水沙调控体系,未来我们就可以更精准自由地调控黄河水沙。”

当然,用水库调控只是水沙调控的一部分。张金良补充道:“近些年,我们把控制论、系统论引入黄河泥沙治理,创立了黄河泥沙工程控制理论。简单说来,就是通过对入黄、水库、河道、河口四级泥沙子系统进行控制,构建控制模型将它们统算起来,形成一个完整的调控系统。我们最终希望能做到,把进入黄河下游的泥沙始终稳定在一个水平上。这就要求四级子系统都能各自保持稳定。目前黄河泥沙调控有一个大问题,就是有很多不稳定因素,比如入黄泥沙,这些年通过水土保持和淤地坝建设,确实有效减少了泥沙入河量,但减少应该是稳定持续的减少,而不是今天减少特别多,明天又减少不了。”

尤联元则从地理学家的视角做出了回答:“如果从较短的时间尺度,比如未来一二百年的发展来看,我持乐观的态度,调控、改善黄河水沙关系不协调的问题能够取得良好效果,这种趋势是可以保持的。但从更长的地质时期尺度来看,由于孕育黄河的整个地理大环境不变,黄河未来会发生怎样的变化,还需要黄河工作者们加强研究和评估!”

点击登录